活動報告

〜科研費基盤研究C

「日本の観光政策の変遷に関する学際的・実証的研究 ―戦前期の観光関連組織に着目して」報告会(2023年2月21日(火))

インバウンドのこれまでとこれから

―戦前期日本の外客誘致から考える―

コロナ禍を経て、新たなインバウンド政策のあり方を検討する局面にある中、日本における観光政策やインバウンド誘致に対する考え方の変遷、さらには目まぐるしく変化する情勢や課題に対して、どういった組織がどのような政策を展開してきたのかを整理・検証することは重要なプロセスであるといえます。

今回の報告会では、明治後期から昭和初期にかけて重要な役割を担ってきたとされる喜賓会、ジャパン・ツーリスト・ビューロー、国際観光局を中心とした各組織の役割や取り組みに注目して研究メンバーから報告した他、同時代に外客誘致において重要な役割を果たしていた帝国ホテルと日本郵船(歴史博物館)からゲストをお招きして、ディスカッションを行いました。

1.報告

①インバウンド・カルチャーズ

知られざる「最初の半世紀」から再考する

山口 誠(獨協大学外国語学部教授)

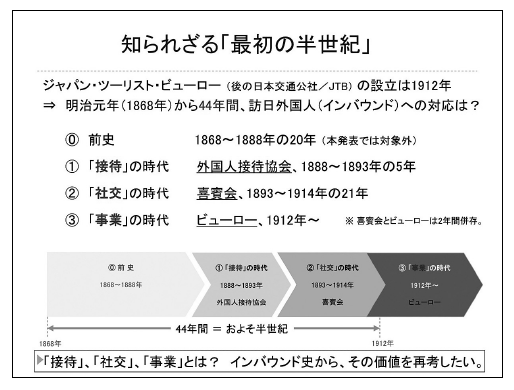

ジャパン・ツーリスト・ビューロー(以下、ビューロー)の設立は1912年ですが、これは明治元年から44年後のことです。では半世紀ちかく、日本のインバウンド政策はどうなっていたのでしょうか。この報告では、3つの期間に着目して「最初の半世紀」を考えます。

まず1888年、渋沢栄一は三井物産を創った益田孝、そして外務大臣を務めた井上馨と協力し、東京商工会(現在の東京商工会議所)のなかに「外国人接待協会」を設立しようと試みます。

これが第1期の「接待」の時代です。議論の末に「外国人接待協会」は否決されてしまいますが、それと一体で構想されていた鹿鳴館と帝国ホテルは実現しました。

この「接待」の時代、不平等条約を早く改正したいという思いから、来日する外国人を無償で接待することは、国益と合致していました。しかし鹿鳴館への非難が沸き起こり、「外国人接待協会」も否決されてしまい、結果として帝国ホテルだけがひとり生き残ります。日本のインバウンド政策は、逆風のうちにはじまったといえます。

それでもインバウンド政策の重要性を理解していた渋沢たちは、帝国ホテルを拠点に新たな団体を設立します。

1883年設立の喜賓会です。その初期の本部は、帝国ホテルに置かれました。これが第2期の「社交(ソサエティ)」の時代であり、20年あまり続きました。

なぜ「社交」なのか、それは「接待」とは何が違うのか。数年前に財界で痛い目にあった渋沢と益田は、国際経験が豊かな蜂須賀茂韶を会長に招き、他の華族や高級官僚が多数名を連ねる慈善団体として、喜賓会を創ります。そうして訪日外国人への便宜を図るために案内書や地図を作り、また主要な名所や旧跡への見学のために紹介状を作成したり、日本側の重要人物を紹介することなどに取り組みました。

このとき喜賓会の英語名のWelcome Society of Japan が表現するように、この団体は会員制のソサエティであり、いわゆる誰でも入れる団体ではなく、貴族や高官たちが相互に推薦して入会する「社交界」として構想されました。これは貴賓をもてなす民間外交の組織であり、「外国人接待協会」のように日本を訪れる外国人ならば無条件で「接待」するのではなく、ソサエティとしっかりしたコネクションを持つ訪日外国人だけを歓迎する、という考え方で運用されていきます。

すなわち、主従関係の隷属的サービスのような「接待」から、対等な関係で友好的なホスピタリティによる「社交」へと、インバウンド観が大きく転換しています。

先ほど申したように喜賓会の本部は帝国ホテルにあったのですが、ちょうどこのころ、帝国ホテルにも大きな変化が訪れます。ニューヨークの古美術商で活躍した国際経験豊かな林愛作が、日本人の支配人として着任します。

やがて林は、鉄道院のエリート官僚で、やはり日本の鉄道史にその名を刻むことになる木下淑夫とともに、ビューローを設立するのですが、それは1912年のことであり、このとき喜賓会はまだ存続していました。

ときに社史や学術書などで、ビューロー、そしてのちのJTBは、喜賓会の後継団体である、という記述を見かけますが、それは不正確です。喜賓会とビューローは2年ちかく併存し、そしてビューローの旅立ちを見届けた喜賓会は、1914年に解散します。つまりこの二つの団体は、インバウンド観が異なる別組織だったといえます。

そして第1期が「接待」、第2期が「社交」であるならば、第3期はビューローが設立された1912年にはじまり、そのインバウンド観は「事業」だった、といえます。

「事業」というとビジネス、あるいはお金儲けがイメージされるかもしれませんが、少し異なります。上述した鉄道官僚の木下淑夫(以下、木下)は、米国へ留学して鉄道の営業、つまりハード面ではなくソフト面の運用から、鉄道の社会的価値を高める「事業」の思想を学び、さらに欧州を視察してから帰国した後に、ビューローを設立します。このころ政府観光局を持たない日本では、ビューローが実質的な訪日客の窓口としての役割を担います。

ここで「接待」はもちろん、「社交」のインバウンド観では、窓口業務を永続させることは難しく、また応対すべき訪日客も貴族などに限定されてしまいます。つまり慈善活動をベースとしない、より持続可能で民主的な「事業」が必要です。一定の対価を支払えば、出身や身分や目的などで差別せずに「訪日客」として平等かつ公正に扱う。

これが近代の市民社会に適合したインバウンド観であり、それを日本で実現した組織がビューローです。

「事業」としてのインバウンド政策をリードしていったビューローは、鉄道院、帝国ホテル、そして日本郵船など当時の国際的な日本企業の支援も得て、どんどん組織を大きくしていきます。慈善から事業へ、そして限られたエリートからすべての市民へと、インバウンド観を転換させたビューローの存在は、日本の観光史を考えるうえで大変重要です。

さて、ここで省みると、第3期の「事業」の時代に隠れてしまった第2期の「社交」と第1期の「接待」は、いわゆる失敗の時代であり、再考する価値のない時代でしょうか。たとえば鹿鳴館と一体の「外国人接待協会」はもちろん、それより有名な喜賓会についても、十分には研究されていないようにみえます。しかし第1期の「接待」と第2期の「社交」があってこそ第3期の「事業」がある、という歴史を忘れるべきではないと思います。

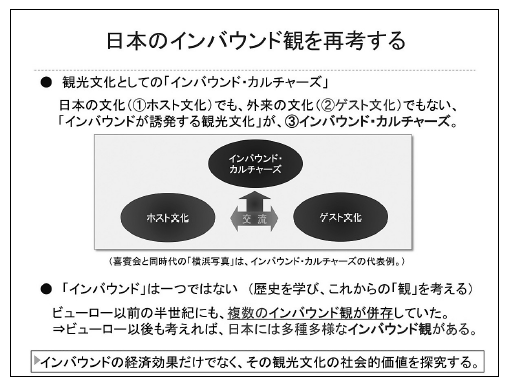

たとえば喜賓会とほぼ同じ時代に一世を風靡したインバウンド向けの文化として、「横浜写真」があります。それは日本で生み成された浮世絵の彩色技術と、西洋からもたらされた最新メディアの写真術が横浜の地で出会い、それを継承した日下部金兵衛をはじめとする日本の関係者たちが新たな融合の形をみせた、いわゆるインバウンド・カルチャーズの一例です。ただし「横浜写真」では、日本人女性の裸体が多く撮影され、いわゆる西洋の男性のまなざしに応えるような「オリエンタリズム剝き出しの彩色写真」が多数残っているため、たとえば大学などの写真史の研究ではキッチュで低俗な「外国人向けの土産写真」として、あまり研究されてきませんでした。それでも近年には「横浜写真」を再考する機運が高まり、それらを現在の価値観から判断するのではなく、インバウンド・カルチャーズの一つとして考察する動きも現れています。

ここでいうインバウンド・カルチャーズとは、観光における受け入れ側つまりホストの文化と、訪問する側つまりゲストの文化に対して、その両者が出会い、また交流することで初めて誕生する第三の文化のことであり、インバウンドが誘発する観光文化のことです。

すると「外国人接待協会」も喜賓会も、あるいは「接待」の時代も「社交」の時代も、日本の観光史の重要な一例として再考し、いわゆるインバウンド・カルチャーズの一つとして検討することが可能であり、またそうした作業が求められていると考えられます。

こうしてインバウンド・カルチャーズを再考し、インバウンド政策の歴史をひも解くことで、たとえばビューローの「事業」の精神を検討し、その優れた市民社会的思想を学び直すこともできます。また、さまざまな観光文化を顧みることで、これからのインバウンド施策へ活用できる考え方を学ぶことも可能です。インバウンドの誘致と振興による経済効果だけではなく、次の時代へバトンタッチできる観光文化を考えていきたいと思います。

②観光を政策・ビジネスへ

ジャパン・ツーリスト・ビューローが果たした役割

福永香織(公財)日本交通公社主任研究員

私からは、主に大正時代、鉄道院と民間有志で立ち上げた外客誘致を行うジャパン・ツーリスト・ビューロー(以下、ビューロー)を中心に、国が関わることで観光が政策になっていく過程、さらにはビジネスとして分岐していった過程をみていきたいと思います。

明治から大正にかけて、まだ外客の受け入れ環境が整っていなかった時代、観光を取り巻く多くの課題がありました。

例えば、長年に渡って課題だったのは、外客誘致に対してなかなか国民の理解が得られなかったことです。それは鉄道院内でも同様で、職員向けに講演をしたり、ビューローの機関雑誌「ツーリスト」を発行して広く意識醸成を図っていました。また、悪質な案内業者の横行によりトラブルが頻繁に起こっており、1907年には内務省が「案内業者取締規則」を出した他、鉄道院では職員がお客様に案内できるよう「英語練習所」を設置しました。

また、外客の急激な増加によって宿泊施設が不足する状況も続いていました。せっかく日本に到着してもホテルに宿泊できず船内で1週間待機したという記録も残っています。大規模なホテルの建設計画もありましたが、戦後恐慌でなかなか実現できず、旅館に施設の改良や外客の受け入れを呼び掛けたり、入港する船に対してホテルの空き状況を無線で連絡していました。本格的に全国に国際ホテルが整備されるのは国際観光局が設置されてからになります。

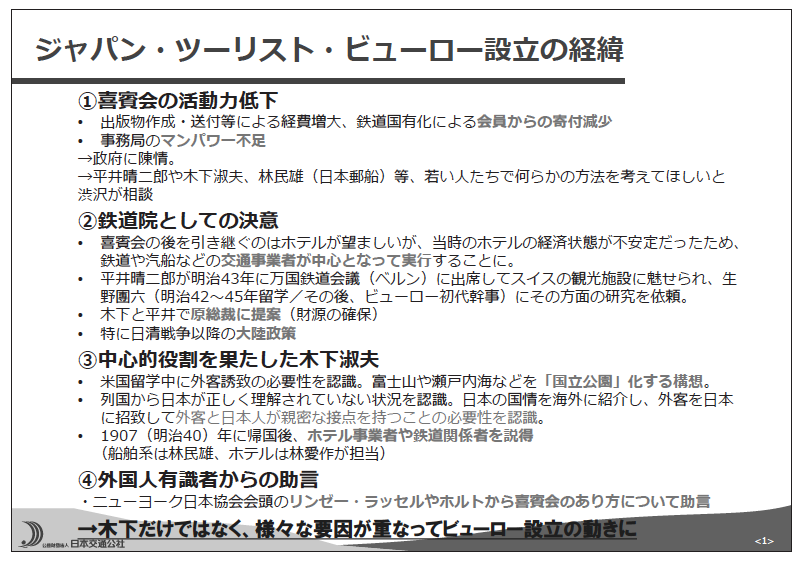

ところで、外客誘致を担うビューローがどのようにできたのかということについて、少し整理したいと思います。ビューロー立ち上げの中心人物である木下淑夫はアメリカ留学中から、輸出貿易の発達を見越した経済的側面と、外客と日本人との正しい相互理解を図るという2つの側面から外客誘致の重要性を認識していました。一方で、当然ながら木下一人の発案だけでビューローが発足した訳ではありません。喜賓会は会員の寄付を資金に取り組みをしていましたが、海外向けの案内書の制作や配布が経費を大きく圧迫していました。さらに鉄道国有化の影響もあり、会員であった鉄道各社からの寄付が減少し、体制としても実務を担う事務局がマンパワー不足になります。渋沢は自ら政府に陳情したり、帝国鉄道庁総裁であった平井晴二郎や木下、日本郵船の林民雄らに、若い人たちで何か考えてもらいたいと相談します。

そして喜賓会の後をどこが引き継ぐかという話になったのですが、当時ホテルは経営状態が不安定だったこともあり、鉄道や汽船などの交通事業者が中心となって担うことになりました。

当時は万国鉄道会議のように海外各国と会議をする機会があり、平井もスイスの観光施設に感銘を受け、生野團六(のちにビューロー初代幹事)にその研究を依頼しています。そして鉄道院の立場として木下が中心になり、林民雄、帝国ホテルの林愛作と役割分担をしながら、各業界への説得を行っていきます。

ちなみに、山口先生のお話にもありましたが、ビューローは喜賓会の人材や財産などを引き継ぐことなく全く別の組織を作っていくことを選択します。いわゆる「喜賓」だけを対象とするのではなく広く外客誘致を行っていくこと、事務所は鉄道院内に置き鉄道院の職員が実務に当たること、財源の半分を鉄道院から支出することとしました。また、木下は1922年にはツアーの実施や小荷物運搬の取扱といった収益事業の必要性を訴えており、この辺りは喜賓会の課題が活かされていたのではないかと推察できます。

ビューローが無事発足すると、実務は生野に任せ、木下は鉄道院の立場から様々な取り組みを進めていきます。

そして生野はビューローの創成期としての礎を築く訳ですが、まず案内所を国内外に整備した他、機関雑誌「ツーリスト」や外客向けの案内書「JAPAN」を皮切りに、数多くの印刷物を作成・配布していきます。海外の先進事例や書籍などを研究して実務に活かすとともに、案内書等は内容、英訳、デザインの質に徹底的にこだわり、日本郵船の航路や支社などの既存のリソースを活かして配布していきました。

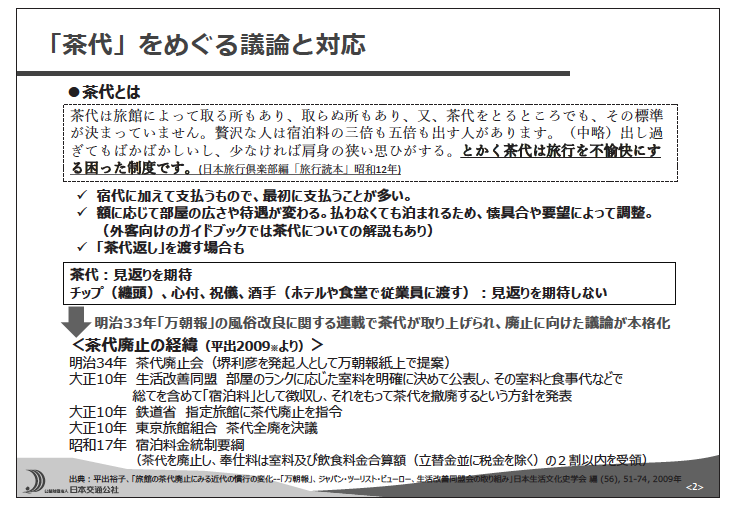

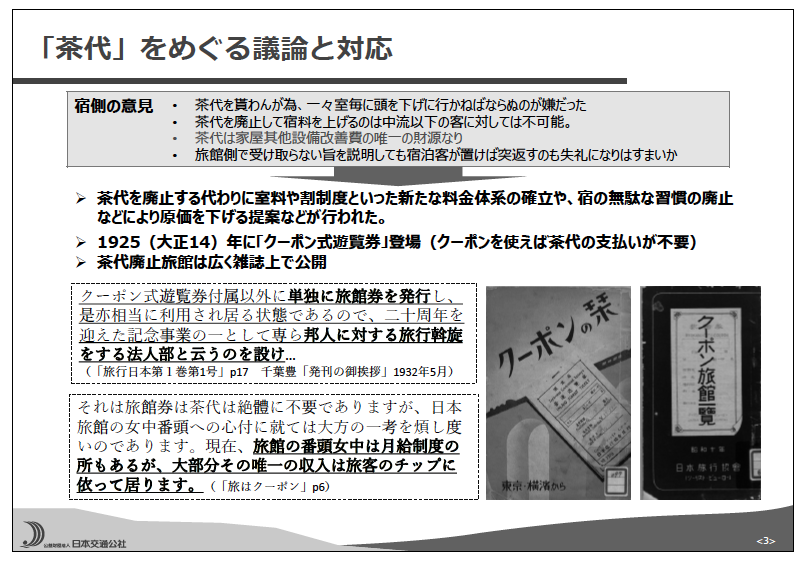

2代目幹事の猪股忠次ですが、彼は南満州鉄道勤務時代にトーマス・クックに留学して旅客事務を研究していました。イギリス滞在中に生野と面会し、ビューロー発足について聞いた猪股は1918年にビューローに転職します。1920年にはトーマス・クックと相互代理店契約を結び、世界各地への切符販売が可能になりました。その他、国内外の鉄道会社・汽船会社・旅行会社との代売代理店契約の締結、デパートへの案内所進出、邦人への一般乗車券の発売、旅行傷害保険、観劇券、旅行小切手、手荷物保険等の営利事業を開始し、ビジネスの要素が加わっていきます。中でも1925年に登場したクーポン式遊覧券(1932年からは旅館券を単独販売)は、当時の国内旅行のストレスであった「茶代」の支払を不要とする点が画期的であり、ビジネスとしての礎を築く上で大きなポイントになりました。

「茶代」とは、宿代とは別に任意で出す料金のことで、その額によって良い部屋に案内されたり、待遇が良くなるといったものです。ただ、はっきり値段が決まっている訳ではなく、妥当な金額を推測しなければならないこと等が旅行者を悩ませていました。外国人にとってもわかりづらいため、外国人からは茶代をとらない、もしくは宿代に予め上乗せするのはどうかといったことが議論されました。

見返りを期待して高い金額を出すことが賄賂と同じだという論調等もあり、1900年頃から茶代廃止運動が起こります。しかし、宿にとっては施設改修費等に充てる財源にもなっていたことから反対の声も上がり、なかなか一律で廃止という形にはなりませんでした。

ちなみに、似たようなものとして「心付」がありますが、見返りを期待する茶代と異なり、お世話になった感謝の意を表すものであること、そしていわゆる当時の女中さんの収入に直結することから、茶代は廃止しても心付は廃止すべきではないとされました。ホテルではチップを宿泊料の1割を請求するところも出てきますが、それは徐々にサービス料となり、チップの習慣も徐々になくなります。

チップや茶代がなくなったのは近代化・合理化に向けた一つのステップと言えるかもしれませんが、日本ならではのおもてなしが高い評価を受ける一方で、そこに対価を支払う感覚が日本人にはなくなってしまったのではないかという気もしています。

クーポン式遊覧券が非常に評判となったビューローは、設立20周年記念事業の一環として1932年に邦人に対する旅行斡旋を行う部門を立ち上げます。

3代目幹事の高久甚之助は、職員数を大幅に増やし、旅行業としての礎を築くと共に、鉄道省運輸局の後任でもある新井尭爾と一緒に外客誘致の政策化に向けて動きました。1930年には鉄道省に国際観光局が設置され、新井は初代局長に就任します。

③国際観光局と外客誘致

千住一(立教大学観光学部教授)

国際観光局が取り組んだ外客誘致と言ってもかなり範囲が広いので、今日は共同研究の過程で気がついた興味深い事例として、「観光祭」と「観光報国週間」についてお話しさせていただきます。まず国際観光局ですが、外客誘致に関する事項を司る機関として、1930年に鉄道省の外局として発足しました。これを機に外客誘致が国策化していくわけですが、アジア太平洋戦争下で閉局となります。

同時に、国際観光局と類似した名称の組織が誕生します。1つは国際観光委員会です。これは外客誘致に特化した鉄道大臣の諮問機関で、国際観光局はその答申にもとづいて活動を行いました。もう1つが国際観光協会という組織です。国際観光局が一番力を入れて行ったのが、海外への観光宣伝です。

その実行を担ったと言いますか、雑誌や映画といった媒体の制作に関わっていました。史料によっては国際観光局と国際観光協会の役割分担が明確でなく、両者の関係が密であったことが分かります。

国際観光局の開局から10年経った1940年に発行された『観光事業十年の回顧』という冊子に、それまでの国際観光局の取り組みがまとめられています。国際観光局に関してはここ15年ぐらいで研究が進んでいて、その発端となったのが、神戸女子大学の砂本文彦先生が2008年に出版された『近代日本の国際リゾート:一九三〇年代の国際観光ホテルを中心に』という分厚い研究書です。国際観光局と外客向けホテル整備の関係性を明らかにした本書以降、観光宣伝や宣伝写真に関する研究などが進められています。

本日のお話の骨子は、国際観光局による「観光観念の普及」という取り組みです。先ほど申しました『観光事業十年の回顧』には、国際観光事業の意義について多くの国民が誤解をしている、と書かれています。つまり、国策として外客誘致を行っていくには国民の誤解を正す必要があるということで、国民に向けて広報活動が展開されていきます。今回取り上げる「観光祭」や「観光報国週間」は、こうした広報活動の一環として開催されました。

「観光観念の普及」については、先ほどの国際観光委員会でも1931年頃から議論がされていて、外国人ツーリストを日本に誘致することの意義について話し合われたりしています。例えば、外客誘致を行うことで国際上の親善や日本文化の発展、経済力の向上に繋がり、それが広く国民にも利益を与えることになる、といった発言が議事録に残されています。そこには、外国人ツーリストが日本にやって来ると弊害があるといった誤解を取り除きましょう、とも記されていて、印刷物や新聞、雑誌、ラジオだけでなく教育の現場も活用した観光観念の普及について言及されています。

観光祭は、国際観光局開設5周年を記念して1935年から開始されます。開催目的の一つには「観光事業の重要性を認識せしむること」とあります。観光事業、すなわち外国人ツーリストを対象とした事業活動を推進することによるメリットを国民に周知するためのイベントを開催しましょう、というわけです。

最初の3年間は開催規模が徐々に大きくなっています。史料には、1935年の初回は22ヶ所で開催、翌年の第2回は140ヶ所で開催、1937年の第3回はさらに拡大して開催されたとあり、拡大傾向が感じられます。なお、観光祭は年1回、4月に開催されていました。

東京に関しては、第1回のスローガンが「観光即産業」となっています。

つまり観光は経済的な利益を生みだす産業だとPRしているわけです。そこでは、「黒字を招く観光事業を語る」と題されたパンフレットが配布されており、外客誘致による効果のなかでも外貨獲得が強調されました。その様子を伝える新聞記事には、タイの伝統的な踊りが披露されたとも書かれています。こうしたことは東京に限った話でなく、全国各地で日本の伝統芸能や踊りが披露されたり、「国際観光」ということで海外の観光資源が紹介されたりしています。

第2回に関する新聞報道を見ると、ラジオを活用した広報が行われていることに気がつきます。例えば、国際観光局長による講演や「観光日本」というタイトルのラジオドラマが放送されています。ほかにも、観光祭を記念して「観光事業の栞」が作られ、その表紙には、アメリカとイギリスとフランスとドイツからツーリストが日本にやって来る様子がイメージ化されています。また、外国人にとって典型的な日本の風景を採用した絵はがきも作られています。

第3回については、東京だけかも知れませんが「挙国一致で邦土美化」といったスローガンが掲げられます。また、前回と同様に国際観光局による演説がラジオを通じて全国に放送されています。この頃になると、観光祭を春の風物詩として報じる新聞も出て来ます。

このように観光祭は徐々に規模を拡大させながら社会に定着していったわけですが、1938年以降は名称が「観光報国週間」に変更となり、その質にも変化が見られるようになります。

1937年に日中戦争が始まると「国民精神総動員」が国策化されますが、観光祭についても、時節柄お祭りというのは好ましくないので地味にやりましょう、ということになります。実際、1938年に開催された観光報国週間では、「国土愛護」、「公徳強調」、「心身鍛錬」といったキーワードが強調されています。

観光報国週間では、教育機関との連携が図られました。例えば、「旅と健康」、「公徳を守りませう」、「国土の愛護」といったテーマで小学生に作文を書かせて優秀作を表彰しています。こうした出来事からは、国民精神総動員下の教育が観光と関与を深めていく様子を指摘できるかと思います。

ここまでのお話をまとめると、観光祭は外客誘致のメリットを国民に喧伝するためのイベントとして企画され、外貨獲得や国際親善、日本文化のPRなどが行われました。それと同時に、大衆メディアであるラジオを駆使して、その様子が日本各地に拡散されていきました。まさに国を挙げての「観光観念の普及」が目指されたわけです。

それが観光報国週間の時代になると、国民精神総動員の一側面を形成するに至り、「国土愛護」、「公徳教調」、「心身鍛錬」といったまさに時局に沿った役割を担うようになります。そこでは、ラジオも引き続いて活用されますが、教育の現場を巻き込んだ広い意味での「国民運動」が展開されます。他方、時局の悪化に伴って、もはや外客誘致というわけにいかないといった雰囲気にもなって来ます。観光祭から観光報国週間への移行過程では、外客誘致という理念の後景化と観光を通じた国民の統合が同時に進行していたと言えるでしょう。

最後に、戦後への視座についてお話させていただきます。実はこういった話題は戦前に限った話でなく、戦後にも見られます。具体的には、「正しい観光観念の普及」とか「観光道徳の高揚」とか「観光週間」といった事柄が昭和40年代に政府で議論されています。今後は観光行政や観光政策における戦前と戦後の連続性についても考えていかなければならないと感じています。さらに言うと、こんにち日本国政府が取り組んでいるインバウンド政策との関係性についても、歴史学的に検討していく必要があるだろうと考えています。

2.ゲストからのコメント

八島和彦氏

(帝国ホテル東京 副総支配人

兼 ホテル事業統括部長)

1890年に帝国ホテルが開業した時代背景と、外客誘致が国策であったことが繋がって、どんな歴史を歩んでいたか、そしてこれからどんな使命を持って取り組むべきかということについて、ホテルの現場目線を交えてお話させていただきます。

まず、我々の初代会長である渋沢栄一(以下、渋沢)の特徴的な言葉をいくつかご紹介したいと思います。前半でご説明いただいた時代背景の中で、渋沢栄一が開業に大きく関わっておりました。林愛作の名前も出ましたが、彼はその後の時代になります。

こちらは、彼が説いているホテル業の位置付けです。「一国の経済にも関係する重要な事項。外客の御客を接待して満足を与ふるようにしなければならぬ」としています。

もう1つ、1890年11月3日の帝国ホテルの開業式で、当時、東京府知事の祝辞に対する答辞で述べた言葉が「用命があれば世界のどんなものでも調達して便宜を図る。これこそ帝国ホテルが自身の果たすべき役割と心得、絶対に譲らないところだ。(中略)現在は力不足でも近い将来、必ず恥ずかしくないレベルを約束する」です。

できたばかりの帝国ホテルの従業員にも思いを馳せた非常に良い言葉かなと思います。また、帝国ホテルというより、今後のホテル業の先を見据えた言葉だったのではないかと思います。

そして、次の言葉は、退任後にホテルに立ち寄った時に従業員にかけたもので、渋沢らしい言葉かなと思っております。

「世界中から集まり、世界の隅々に帰っていく人達に日本を忘れずに帰らせ、一生日本をなつかしく思出させることの出来る、国家のためにも非常に大切な仕事である。」

全文は紹介しませんが、従業員に対するねぎらいと期待を込めた言葉で、外客を接遇するホテルに対する期待値の高さや重要性が分かりやすく表現されている言葉だと思います。

こうした渋沢の言葉に裏付けされるような形で、我々は帝国ホテルの企業理念を創業以来掲げています。「帝国ホテルは創業の精神を継ぐ日本の代表ホテルであり、国際的ベストホテルを目指す企業として、最も優れたサービスと商品を提供することにより、国際社会の発展と人々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献する」ということです。

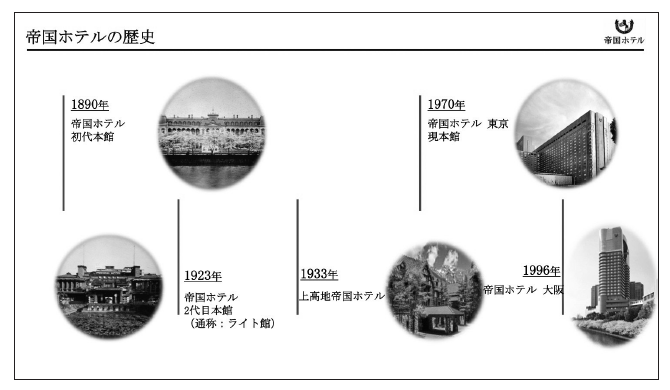

今年で133年目を迎えるホテルではありますけれども、2代目のホテルが1923年の関東大震災の当日にオープンしたり、直近で言うとリーマンショックや新型コロナウイルスなど、多くの困難がありました。こうした時にこの精神に立ち返ることで、数々の困難を乗り越えることができたと思います。

次に簡単に歴史のお話をしたいと思います。いわゆる国策として、当時の外務大臣の井上馨のお声がけで渋沢や大倉喜八郎等の当時の財界の方が協力し合ってオープンしました。初代本館の建物正面は現在と異なり北に面していました。そして隣の南側が鹿鳴館という立地でした。

営業開始初日の外国人宿泊客はわずか5名と、最初の5年間の経営は決して順風満帆ではありませんでした。

1909年に林愛作が招聘されて、その流れで1923年にフランク・ロイド・ライトの設計したライト館が完成しました。1933年には日本初の本格的な山岳リゾートホテルである上高地帝国ホテルが開業し、今年で90周年を迎えます。

ライト館が老朽化で明治村に移築され、1970年に現在の本館が開業します。1983年にはタワー館の竣工という我々にとっては大きな出来事がありました。

ホテル業として事業を継続しなければいけないなか、収益性をどうやって上げていくかというところで、ホテル、ショップ、事務所が入る複合ビルとして1983年に不動産事業に参入しました。当時は珍しい形態でしたが、ホテルという業態の屋台骨を支えるような事業体がここで確立されました。そして1996年に帝国ホテル大阪を開業しました。

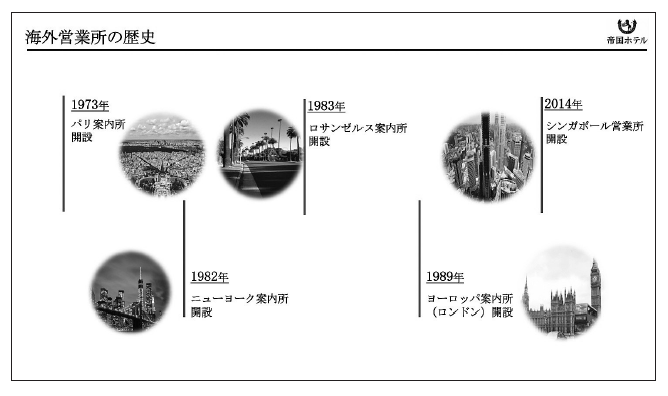

また1973年あたりからは海外にも営業所をオープンし、現在はニューヨークとシンガポールに拠点を構えています。私もニューヨークに5年駐在し、インバウンドの営業活動に力を入れてきました。

2003年から国策としてビジット・ジャパン・キャンペーンが始まったと思いますが、当社としてもラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2025年の万博まで、こういった重要な事業に携わっています。

弊社は昨年5月に2036年をゴールとした中期経営計画を発表しました。

既に着工していますが、2026年には京都に新規ホテルが開業します。そして旗艦ホテルの帝国ホテル 東京は、2024〜2030年にタワー館、2031〜2036年に本館の建て替えを順次実施し、内幸町一丁目街区の一番北側に位置する弊社創業の地に、新たな建物が整う予定です。この建て替えの最中の2029年には、隣の鹿鳴館跡地に建てられるビルの上層階には新たなブランドの宿泊特化型スモールラグジュアリーホテルを開業します。

様々な時代背景に130年間晒されてきた我々の使命というのは、もちろん国内のお客様も含めてですが、官民一体となって外客誘致をお手伝いする事です。今後も業界を盛り上げていきたいと思います。

(現・株式会社帝国ホテル執行役員帝国ホテル東京 総支配人)

明治から戦前までの出版物にみる日本郵船の船客誘致

遠藤あかね氏(日本郵船歴史博物館学芸員)

明治から戦前までにおける外客誘致についてということですが、日本郵船(以下、郵船)という会社が戦前、どのような外国人乗船客の誘致をしていたのか、先生方が発表された3つの組織と絡めながら郵船が制作した外国語表記の出版物、印刷物を通してお話しします。

その前に簡単ですが会社の歴史をご紹介します。

日本郵船は1885年に郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が合併して誕生しました。喜賓会が設立された1893年に、日本初の遠洋定期航路であるボンベイ航路を開設します。当初は国内航路を運営していましたが、国内の鉄道網の発達と、他社との競合等により、早い段階で遠洋航路に舵を切っています。1896年には欧州航路と米国シアトル航路、豪州航路の三大航路を開設、1926年には事業家の浅野総一郎が創立した東洋汽船の客船部門を合併し、米国サンフランシスコ航路を継承します。

昭和に入ると、浅間丸や氷川丸等の優秀船が次々と竣工します。日本における豪華客船時代が到来し、郵船でも船の大型化が進み、収益面でも最盛期を迎えます。その後に太平洋戦争が起こり、客船文化は終わりを迎えます。

これから紹介する資料でキーワードになるのが、1899年に設置された船客課という部署です。船客全般に関わる業務を扱い、その中に「広告」が含まれています。昭和期の「業務執行規則」にはさらに具体的な記載があり、営業上の広告、宣伝及びその印刷物等に関する事項を掌るとあります。先ほど福永さんの話で名前が出てきた林民雄はこの船客課の課長をしており、のちに専務取締役になる人物です。

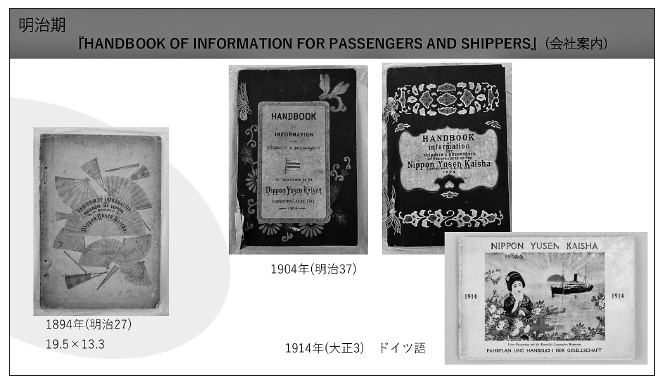

はじめにご覧いただくのは1894年刊行の会社案内『Handbook of Information for Passengers and Shippers』です。表紙は外国人好みの日本的なデザイン扇面散らしを用いています。内容は運航表や各航路の紹介といった会社案内ですが、航路拡大に合わせて横浜や鎌倉など観光名所の紹介、ロンドンなど寄港地の紹介が増えていき、ガイドブックの要素が強くなっていきます。英語以外ではドイツ語版(1914年)も収蔵しています。 1899年には『To Nippon, the L andoftheRisingSun by the N.Y.K.』を出版しています。

1896年の豪州航路開設と1898年の新造船春日丸の就航に合わせて制作されたものでしょう。オーストラリアから日本へ渡航し、各地を巡りながら観光するという設定で書かれたガイドブックです。印刷所が配布先である現地シドニーの印刷会社であることも興味深いです。ちょうど同じ時期の『風俗画報』の臨時増刊号でも春日丸が紹介されていますね。左側の絵は乗船時の桟橋の様子、右側が1等船客の食事中の様子です。日本髪の方もいますが西洋の船客が多い印象です。辮髪の船客も描かれています。

明治期に作られたポスターをご覧いただきます。海運会社のポスターはカレンダーが付いていることが特徴です。定期航路や本支店の一覧、航路図など情報量が多く、長く掲示してもらいたいという意図があったかもしれません。この1908年の中国語のポスターにも中国の暦が入っています。

大正期に入ると郵船は第一次大戦下、好景気を背景として資本金を1億円に増加して、航権の拡張に努め全世界へと航路を広げました。ジャパン・ツーリスト・ビューローの設立とも重なり、多様な出版物・印刷物を量産します。

大正期は美人画を主題とした広告ポスターが流行します。和装の女性が描かれた2点のポスターをご覧ください。全く同じデザインですが、言語が異なります。このように言語だけを差し替えたポスターを制作して各国に配布しました。

無償配布のパンフレットも大正期以降、図版が増え、デザインや形状が細分化していきます。右下写真はドイツの旅行代理店の店内の様子でして沢山のパンフレットが並べて置かれているのがわかります。外国語表記のパンフレットは富士山や桜などを日本的なデザインの表紙が少なくありません。

『Nippon Yusen Kaisha Official Shippers’ Guide』は表紙の題字と巻末の索引項目が英語、日本語、ドイツ語、中国語、フランス語の5か国語表記になっています。乗船客向けではなく輸出入業者や製造業者、官庁に配布した営業案内書です。国や地域ごとに風俗や観光名所の紹介があり、世界各国の企業や商店の営業広告を掲載しています。

大正後期から昭和初期にかけて英文広報誌、書籍を次々刊行します。『JAPAN Overseas Travel Magazine』は浅野総一郎が創業した東洋汽船という海運会社が発行していたアジアを紹介する広報誌です。

1926年に東洋汽船の客船部門と合併した際に郵船のサンフランシスコ支店が引き継ぎ、1933年頃まで続きました。日本のみならず中国、インド、東南アジア諸国の歴史や文化を紹介する記事を掲載しており、大半の記者は外国人ですがなかには在米日本人もいました。紹介記事を執筆した記者や表紙に採用した画家をみていくと興味深いのですが先行研究が少ないため当館では収集・調査を進めています。

『THE TRAVEL BULLETIN』という英文広報誌も創刊します。就航船や観光地の最新情報、時事ニュース、船客のスナップ写真などを掲載し、船客にも好評で年々発行部数を伸ばしていった広報誌です。

旅行者と荷主向けの世界年鑑『Glimpses of the East』も刊行します。船を主題とした色彩豊かな装丁で主要国の基本情報や産業を1000頁にわたって紹介しています。

昭和初期のポスターは大正期の美人画からパリで始まったアール・デコへと移り変わります。この弘前城を主題としたポスター『Visit Japan by Japan Mail』は国際観光局が観光宣伝用に制作したポスター『JAPAN』と同じ構図です。作者は船客課に技師として在籍した戸田芳鐵です。量産される印刷物のデザインに社内のデザイナーの活躍がありました。

船客課がまとめた1930年代の国別の乗船客数の統計がありますのでご紹介します。昭和に入ると日本人船客の割合が多くなりますが、1等船客では欧米圏の方が多いかなと感じます。

華やかな客船文化というと所謂1等船客の接客サービスを指すのですが、実際に利益を出していたのはコストが低い3等だったそうです。

まとめとなりますが、遠洋定期航路を開いた明治中期には外国人の乗船客獲得の一環として多言語にも対応した外国語の印刷物の制作が始まっていました。昭和に入りアメリカに経済の中心が移っていくなかで印刷物の表記はほとんど英語になっていったようです。自社の集客のみならず、旅行案内書としての役割を果たし、単に訪日を目的としているだけではなくアジア全体に誘致するというものだったと思います。

3.ディスカッション

福永 参加者の皆さまから質問やコメントをいただいているので、いくつか紹介させていただきつつ、最後に少し総括ができればと思います。 まず一つ目ですが、「第一次世界大戦前、フランス国内最大のツーリストクラブの雑誌に、喜賓会の紹介が載っており、フランスと違って日本は政府公的機関が主力になっていて素晴らしいと書かれていましたが、この評価は喜賓会の内実に即しているのか」という質問をいただいています。

山口 フランス側からは、喜賓会が日本政府と非常に密接な関係を持っていたように見えたかもしれないですが、残念ながら、喜賓会自体は日本政府と全く無関係で独立した存在です。渋沢栄一などが民間外交の礎を築くために作った団体なので、私の現在の知識ではフランスの評価は事実とは少しずれている部分があるのかという気がします。

福永 ありがとうございます。また、「当時の外客誘致の対象は西洋諸国でしょうか。言い換えれば、当時の先進諸国が外客誘致の対象だったのか」というご質問をいただいています。ビューローについては統計もありますが、ニューヨーク日本協会のリンゼイ・ラッセルとの繋がりもそうですし、かなりアメリカを意識していた記録があります。

千住 当時の統計を見ると解釈にもよりますが、実は人数が1番多いのが中国です。その中に留学生が含まれていたり、あるいは中国にいる欧米人が入っているという解釈もできますが、国際観光局はもう完全にアメリカの一点突破です。それは消費額が圧倒的に多いからということですね。

八島 そこまで遡らないですけれども、帝国ホテルでは圧倒的に当初から欧米中心にセールスに注力していたのは事実です。ただ、一方で中国人も多かったという話は聞いております。

福永 続いて「当時の外国人向けの食事の提供はどんなものだったのでしょうか」という質問をいただいています。

日本郵船は特に船内でのお食事が好評で、それがホテルにも伝播していったという印象を持っていますが、その辺りはいかがでしょうか。

遠藤 1、2等ではフランス料理のコースを提供しており、明治の頃は外国からシェフを招いて各船に乗って指導してもらっていました。航路を拡張して運航船が多くなってくると、船を巡回するのも大変ということで、1916年にフランス料理や接客マナーを教える養成所を開きます。

また、食事に添えるメニューはお土産として持ち帰っていただけるようにデザインや仕様にも力をいれていて、珍しいものでは扇子に印刷されたメニューもありました。

福永 会場から「インバウンドカルチャーズの中に、日本人の海外旅行の経験文化も加えるべきではないかと思いました」というコメントをいただいていますが、山口先生いかがでしょうか。

山口 今日はインバウンドがテーマなので、受け入れ側の話が中心になりましたが、海外で色々な経験をすればサービスにも生きてくると思いますし、やはり入ることと出ることは連動させねばならないと思います。

質やデザインに徹底的にこだわった日本郵船の歴史は大変素晴らしく、また帝国ホテルも、単に箱を増やして金儲けするという話ではなくて、そこには文化創造や海外に対しての責任があったのだと思います

そうすると今日の話の行き先として、マナーというのが観光にとって重要な話で、観光道徳も「べき」論ではなく、むしろこうした時に人と人が仲良くできるのではないかとか、道徳についてもっとよく考えなければいけないのではという気がしています。

千住 我々はツーリストとしては成熟したという自意識がどこかにあるような気はしています。ただそれが、他の国の人を見る視線としてどう転嫁されていくかはまた別の話だと思います。

福永 コロナ前、京都市の一部エリアでは観光客が集中し、混雑が見られるようになりました。そうした中で、私が出向している京都市観光協会と京都市では「京都観光モラル」を掲げ、持続可能な観光を実現するために観光客、市民、事業者の皆さんとともに大切にしたいことを示しています。観光客に対してもマナーを知っていただくための情報発信をしていますが、地元の事業者さんにヒアリングすると、最近は海外の方の方がマナーが良くなっていて、逆に日本人の方が悪くなっているという話も聞きます。

去年の9月には、京都在住の外国人の方と座談会をしました。私たちが伝えていることが海外の方にはどう受け取られているのか、日本人の常識で一方的な押し付けになっていないかといったことも語り合いました。ここでもやはり相互理解の重要性が指摘されました。

そして、前半の報告での問いかけにありました「現代社会における観光の可能性」についてですが、トーマス・クックも旅に理想を求めていた通り、いつの時代も観光は手段であり、その先に実現したい姿があったのかと思います。

渋沢栄一の言葉にもある通り、自分のホテルのためだけではなく、世の中や世界に貢献するというところは、今も帝国ホテルの経営の中で意識される機会はありますでしょうか。またその一方で課題などもありましたら教えてください。

八島 企業理念は先ほどご紹介した通りですが、帝国ホテルというより、ホテル業全体が国際社会に貢献するというスタンスかなと思います。外客を受け入れることによって、我々にない文化を学び、吸収する事ができるという意識で事業を継続していけば、自ずと良い答えが出るのではないかとは思います。

一方でコロナが落ち着いて海外からのお客様が戻ってきていますが、3年間あいてしまったので、良いサービスを提供するための経験値などが少し鈍ってしまったのは、どこも同じような状況だと思います。わかりやすく申し上げると、3年前に入った新入社員は、外国のお客様と接したことがありません。お客様の期待と、我々が提供するもののギャップをどうやって埋めていくかは、業界全体が抱えている大きな課題かと思います。

また、ホテルで働きたいという方をいかに増やしていくかも課題です。観光業界から少し人が離れている現状を、こうした機会も含めて改善するきっかけが作れればと思います。

福永 ありがとうございます。それでは最後に一言ずつお願いします。

遠藤 戦前のインバウンド政策について先生方の発表を聴き、日本郵船の取り組みを振り返ると人材育成に力を入れていたこと、また遠洋航路を開いた明治期から広告宣伝の重要性を認識していたんだなと思いました。

人材育成に関しては三菱が日本郵船の創業前に船員育成の三菱商船学校を作っています。それが現在の東京海洋大学になりますが、それだけではなく先ほどお伝えしたような養成所を作って、自社で英語教育、接客サービス、マナーを学ばせていました。料理という面でも船のコックたちがのちに港町で洋食屋を開いて、洋食文化として日本に広がっていきます。戦前の豪華客船という文化が花開いた結果なのかなと思います。

八島 色々と興味深いお話を聞かせていただきましたが、キーワードとしては持続可能な観光事業をどういう切り口で進めていくのかということかなと思いました。無償から有償、接待から社交というコメントもありましたが、歴史を振り返ると、今も似たような課題でもがいている我々がいるのかなと。

サービス業という名前もそうですけれども、サービス=無償という考えはまだ日本には根強く残っており、結果的にサービスに対価を求めにくい環境が今でも残っていると思います。そのあたりからマインドセットを変えていかないと、持続可能な観光業にはならないのかなと改めて強く感じました。

山口 サステナビリティと、もう1つがダイバーシティという言葉が非常に重要だと思いました。色々なパンフレットやポスターを作ることはすごくコストがかかるのですが、コストというよりも楽しさや文化の力になることを昔の人たちは信じていたのかもしれません。

ダイバーシティとサステナビリティ、そしてインバウンドとアウトバウンドを両立させていくと、色々なものを有機的に繋げることができる。そしてイノベーションとリノベーションを両立させることで、観光という現場は色々なことができる可能性がもっとあるはずです。

ホテルも非常に魅力的な仕事であり、教育の現場でもあり、もしかしたら大学を凌駕するような教育機関かもしれない。その中で持続可能な多様性をどのように構想して現場のホスピタリティ活動に落とし込むか。あるいは教育者として学生たちにどう伝えていくかを考えていきたいと思いました。

千住 3年間共同研究をさせていただき、本日は大変有益なコメントを頂戴しましたが、まだまだ分からないことがたくさんある、というのが実感です。それは資料の少なさにも起因していますので、関係各社の皆様には、御社の貴重な財産であるとのご認識のもと、是非とも歴史資料の保存と活用に取り組んでいただきたくお願い申し上げます。今回のような研究を継続することで、現在進行中のインバウンド政策の意義をより明確にできるだろうと考えています。

もう1点、コロナ禍において大学で観光学を学ぶことが敬遠されるような雰囲気があったようにも思いますが、ようやく好転の兆しが見えてきたというのが実感です。観光を通して自分とは異なる文化や社会と交流することに対して、学生たちが再び期待を持ち始めているように感じています。観光学部を卒業したら観光産業に就職するというのも王道ではありますが、他の学部を卒業した学生とは異なる視点から社会に目を向けられるような人材を育てていくのが、観光学部の教員としての私の使命だと思っています。本日は非常に刺激の多い一日でした。

福永 インバウンドの「これから」についてはまだまだ議論が足りないところではありますが、今の時代にもヒントになるキーワードがたくさん出てきたと思います。引き続き、研究と実務の視点から深めていきたいと思います。今日はありがとうございました。