③…❽ 高知県立大学

地域貢献から「域学共生」へ

1 高知県立大学に赴任して

2011年4月に高知県立大学文化学部に赴任しておよそ10年が過ぎた。オセアニア研究を行ってきた文化人類学の専任教員として採用されたが、着任後は高知の地域社会での教育研究活動も充実させてほしい、またそうした地域貢献が求められる時代であると当時の上司にあたる清原泰治教授が力説していたのをよく覚えている。正直に言うと、当時はこの言葉の重みが十分に理解できていないか、あるいは表面的には理解できても実際にどのように行動に移せば良いのか分からずにいたのだと思う。しかし、この10年間で高知県立大学の組織としての地域貢献活動が発展していくのに伴って、必然的に私自身も地域社会への関りを深めながら、様々な教育研究活動を行うようになった。

本稿では、高知県立大学着任後の私自身の経験を振り返りながら、高知県立大学における地域貢献活動――2015年度から「域学共生―大学が地域を変える。地域が大学を変える」という理念が掲げられている――の特徴を紹介していく。この10年間、地方の公立大学はどのような地域貢献を求められ、何をしてきたのか、私個人の体験の軌跡を通してその断片を提示したい。

2 地域社会を学ぶ

赴任当初の私は、公立大学の地域貢献といっても、地元の地域社会を研究対象とするか、地域社会を舞台にフィールドワークなどの教育実践を行うことぐらいしか考えつかなかった。換言すれば、自身の教育研究の専門性を、高知の地域社会に結びつければそれでいいと思っていた。オセアニア研究では、戦前約30年間日本統治下にあったミクロネシア地域における植民地経験をテーマとし、沖縄からマリアナ諸島やパラオ諸島に渡った移住者の軌跡を追いかけていたので、高知でも関連する研究ができないかと考えていた。

森小弁(1869〜1945)は高知出身で、明治期にトラック諸島(現チューク諸島)に渡り、現地の伝統的首長の娘と結婚、一大ファミリーを築き上げた人物であった。2011年9月19日、高知県高岡郡佐川町で行われた日本移民学会のシンポジウム「高知県から日本の移民を考える」に登壇し、「ミクロネシア(旧南洋群島)に渡った高知県の人びと―チューク諸島のモリ・ファミリー」の演題で講演した。高知県立大学の担当科目「土佐の歴史と文化」では、高知とミクロネシアの関係史について講義するようになった。シンポジウム登壇がきっかけになって、高知県内の博物館や文化施設による連携企画「高知の移民文化発信プロジェクト」に関わり、同プロジェクトが編集した小冊子『海を渡った高知スピリット』(2016年)にも寄稿した。高知では2013年に県内要人の呼びかけで、高知・ミクロネシア友好交流協会が設立され、官民双方のレベルで森小弁のゆかりをたどりながら、文化交流の機運が高まっている。オセアニア研究の専門家としてどのような関わりができるのかを模索していくことは、今後の地域貢献の課題のひとつであると考えている。

担当するゼミナールやフィールドワークの授業では、現在の高知県高岡郡佐川町出身で「ブラジル移民」の父といわれる水野龍(1859〜1951)について学ぶツアーを企画し、神戸のまちあるきをしながら、港を見下ろす旧国立移民収容所内に設置された移民ミュージアムを訪問し、日本の移民史を学習してもらった(2016年度、2017年度)。また、高知県幡多郡大正町(現高岡郡四万十町)では、戦後に町ぐるみでパラグアイへの移民が行われるなど、南米日系社会との関わりも深い。高知県立大学はJICA日系研修員受け入れ事業で研修生を受け入れていることもあり、2019年5月には、ペルーの研修生を対象に「高知と南米日系社会」の講義を担当した。

3 地域社会に入る

こうして移民を手がかりに教育研究を発展させ、一定の地域貢献を果たせたことは率直によかったが、専門性を地域社会の研究に結びつけるだけでは地域貢献としてあまり評価されないことはすぐに気がついた。要は地域社会に入って汗水をかかなければいけないのであり、より直接的で目に見えるような形で「地域活性化」に寄与することが期待されていたのだと思う。専門性を活かした地道な地域貢献と、即座の効果を求められる地域貢献との間には解離があり、大変悩ましかった。また赴任するまで縁もゆかりもなかった高知で地域社会との関わりを新しく構築していくことができるのか不安もあった。しかし、やがてこうしたことを考えなくてもよくなった。大学が地域社会の要請を効果的に汲み取る仕組みや、学生と教員を効果的に巻き込んだ活動の仕組みを整備していったからである。

2011年度末、高知県安芸郡北川村観光協会から、学生のフィールドワークの場として北川村を活用してもらえないか、また学生のフィールド体験をもとにした観光パンフレットの作成を通じて地域活性化に寄与してもらえないかという相談を受けた。北川村に赴任経験のある県庁職員を通じて文化学部長の清原教授に相談があり、私に取り次いでいただいた。清原教授は地域社会での活動の重要性を力説されていたので、なかなか地域社会に入っていけない私にもどかしくて取り次いでくれたのかもしれない。こうして2012年度から2014年度まで、毎年度10名前後の受講生と初めて高知の地域社会に入る機会を得た。

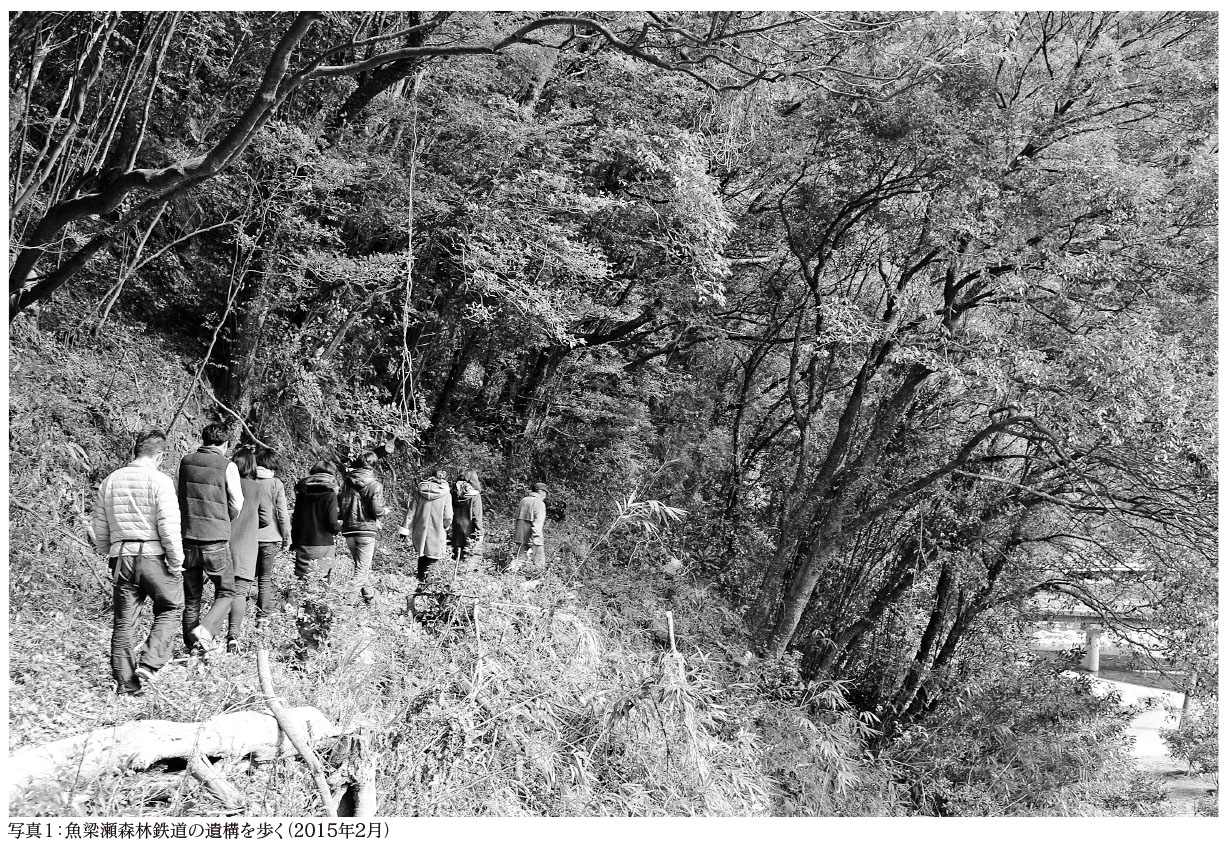

北川村には北川村温泉、北川村「モネの庭」マルモッタン、中岡慎太郎館などの観光施設があり、ユズの産地およびユズの加工食品の製造地としても知られる。かつて林業が盛んだった頃、木材を沿岸部に運んだ魚梁瀬(やなせ)森林鉄道奈半利側線などの遺構もある。地元観光協会職員、各施設の職員、森林鉄道保存会の方々に各地をご案内いただきながら、学生には村民が体験してきた産業構造の変化、それに伴う生活の変化に関する聞き書きをしてもらった(写真1)。2013年度には、聞き書きに基づいて観光パンフレット「きたがわかたる」を作成してもらい、観光協会の広報活動に活用していただいた。フィールドワークに参加した学生のなかには、その後、北川村温泉のポスターを作成したり、観光イベントに参加したりするなど、自主的に活動を広げていった学生もいた。

残念ながらこの取り組みは継続できなかった。私自身の怠慢によるものであることは確かだが、同時に自治体側と大学側双方の体制の変化や、国立大学である高知大学による大々的なフィールド活動の展開のなかで、意義を見いだしにくくなったためでもあった。北川村を含む中芸(ちゅうげい)5町村(奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村)の景観と食文化は、2017年に「森林鉄道から日本一のゆずロードへ」として日本遺産に認定され、より大きな地域的展開を見せた。上記の北川村での活動は、こうした動向に合流するには未熟で、専門性も深められていなかった。地域社会で汗水流すだけでは不十分であり、やはり専門性を確保することが必要なのだと痛感した。

ちょうど北川村での活動が一区切りついたころ、2015年9月に高知県土佐郡大川村より村史追録の編纂にアドバイザーとして関わってほしいという依頼を受けた。その頃、高知県立大学では2012年に設置された地域教育研究センターが、地域社会からの相談窓口となっており、相談内容を学内教員に効果的に差配するようになっていた。ここでも文化学部から移動し、センター長の職にあった清原教授が私を推薦してくれた。「村史編纂アドバイザー」という肩書きだったが、実際には早明浦ダム建設と白滝鉱山閉山後の大川村におけるむらづくりの動向を、資料収集と聞き書きからまとめ、地元有識者から構成される村史編纂委員会で承認を得て、原稿を執筆するまでの作業を一手に引き受けることになった。

2018年3月に村史追録自体は完成したが、やりっぱなしはよくないので、高知県立大学の戦略的研究推進プロジェクトを利用して地域社会への還元を試みた。同プロジェクトは「高知県立大学の学術研究の充実及び高知県の課題解決」を目指して2018年度に設立された。私が代表者となった「中山間地域における生活圏の確保に向けて―土佐郡大川村における地域創造」(2017〜2018年度)では、大川村のむらづくりをまとめたパンフレット作成、大川村における文化資源整備の現状調査、地域おこし協力隊など移住者の果たす役割をテーマとしたワークショップ開催を実現させた。

大川村における地域課題の研究では、出郷者とのネットワークや、移住者や関係人口が過疎地で果たす役割に注目していたが、村史編纂や研究を進めるうちに、私自身が関係人口の一角を担うようになっていった。家族を連れて、毎年5月3日に行われる白滝ふるさとまつり、11月3日に行われる謝肉祭に参加して普通に楽しむようになった。また、子ども向けの自然教育や初心者向けの山岳観光に参加し続けた。幼少時から大川村に通っている息子は、地元の方々や地域おこし協力隊の方によく懐いている。コロナ禍にあって高知県外への旅行を控えてからは、大川村で春夏秋冬の家族の思い出ができていった(写真2)。

4 「域学共生」

冒頭で言及したように高知県立大学は2015年度以降、「域学共生」の理念を掲げている。「域学共生」は造語で、「地域と大学が互いに手を携え、教え合い、学び合い、育ち合いながら、高知県の地域の再生と活性化を実現したいという想い」が込められている(写真3)。「大学の地域貢献」という場合、大学がイニシアチブをとって地域社会をよりよい方向に導いていくという含意があるが、「域学共生」の理念のもとでは、大学もまた地域社会から学び、地域社会によって変えられるということを念頭においている。自分自身の活動の軌跡を振り返ってみると、「域学共生」の理念を待つまでもなく、地域社会によって私自身が確かに変えられてきた。地域社会で活動するなかで新たな見地や問題関心を得て、関係人口として地域への関わりを深めるなかで、より豊かな生活を再発見したことは確かである。

「域学共生」では、学生が主体的に学ぶこと、地域社会と学び合うことを重視している。こうして大学のカリキュラムが改訂され、全学の共通教養教育科目のなかに域学共生科目が設置された。初年次の全学必修科目として地域学実習Ⅰが設置され、1回生は必ず地域社会に出て学ぶようになった。地域教育研究センターには、域学共生コーディネーターという肩書きの職員が配属された。コーディネーターは、地域社会と大学の間に立ち、引率教員と連携しながら実習を立案する。実習のテーマは、高知の歴史文化から、課題先進県・高知の地域課題に至るまで多岐にわたり、全学部の教員が持ち回りで実習を担当する。コーディネーターが立案して専門が近い教員が担当することが多いが、教員が既存の地域活動を持ち込む場合もある。私も地域学実習Ⅰを隔年で担当している。これまで、赤岡から物部(ものべ)にかけての塩の道、高知市内の街路市、室戸ジオパーク巡検などの実習に参加しているが(写真4)、基本的にコーディネーターの立案に従って実習を指導しており、教職員のいい連携体制ができている。

地域社会のなかで問題関心を得た学生は、2年次以降、今度は自分自身で活動計画を立てて、地域学実習Ⅱの履修に挑戦することもできる。また、地域共生推進副専攻のもとでは、域学共生科目のほか、関連する専門科目を修めれば、大学独自の称号である「地域共生推進士」に認定される。高知県立大学には看護学部、社会福祉学部、健康栄養学部、文化学部があるが、地域共生推進副専攻は全学的な取り組みである。各学部の専門科目からは観光まちづくり論、地域づくり論、地域福祉論、地域健康論、公衆衛生学、公衆栄養学などが供出されている。学部学生は各自の専門分野の観点から「域学共生」を追求していく。

大学のカリキュラムに加えて、学生独自の地域活動を支援する制度も作られた。「域学共生」に先だって2013年度に制定された「立志社中」は、年度単位で学生の地域活動に対する助成を行っている。「立志社中」は「将来の目的を定めて、これを成し遂げようとする学生グループ」という意味で、坂本龍馬が設立した結社「亀山社中」(後の海援隊)と板垣退助らが自由民権運動を推進した結社「立志社」を組み合わせた造語である。助成は単年度だが、継続した活動が行われており、多岐にわたる成果を上げている(写真5)。

例えば、管理栄養士を目指す健康栄養学部の学生団体であるCOME☆RISH(コメリッシュ)は、中土佐町(なかとさちょう)の大野見(おおのみ)地区で栽培されている大野見エコ米の田植え体験、米のPR活動、地元小中学校や飲食店での料理教室開催などに取り組んできた。また、地域のスーパーマーケットやコンビニエンスストアと提携して、減塩など健康的な調理方法や地産地消に配慮した弁当の開発および販売も行っている。こうした活動が評価されて、同団体は、2018年度「第2回食育活動表彰」農林水産大臣賞を受賞している。

コロナ禍にあって地域学実習、「立志社中」ともに大きな制限を受けた。従来、地域学実習では地域社会の人々と直接対面し、学び会うことができる機会が十分に確保されていたが、2020年度は感染対策ができている文化施設の訪問、学芸員や地域社会の有識者による解説などが中心となり、人々との交流も限定的になった。立志社中の活動期間も短縮され、人々との対面の機会も制限されたが、それでも適宜オンラインでの活動や文書を介したやり取りなどに切り替え、活動自体は継続されている。

5.これからの地域貢献

以上、高知県立大学に赴任してからの自身の地域貢献活動の軌跡、それと同時期に進行していった大学の体制整備について素描してきた。地域社会に入って活動することを重視する地方の公立大学の地域貢献活動は、コロナ禍にあって大きな影響を受けているが、それでも私の場合は、関係人口として地域社会に通い続けているし、学生団体もまた対面ができない現状で何ができるかを考え、臨機応変に対応しているようである。確かに対面は制限されているが、地域社会との関係が分断されているわけではない。むしろ、我先にと急いで地域社会に入る以前に、大学が腰を据えて地元文化施設や地元有識者とのあるべき関係について熟慮するいい機会になっている。

ただ現場に身を置けばいいというわけでもないということは、私自身が地域社会での活動を通して痛感している。しばらく安芸郡北川村に通っていたが、日本遺産認定を巡る動向に何ら貢献できなかったことはいい教訓である。地域社会の現場に行って現地の人々と交流すると、まだ成果がなくても何か成果を得たような気になってしまうこともある。地域社会に入ることには、魅力とともにそうした魔力もある。コロナ禍は、大学と地域社会のより効果的な関係構築、より効果的な成果還元の方法を模索する契機ともなるのかもしれない。

飯髙伸五(いいたか・しんご)

高知県立大学文化学部准教授。博士(社会人類学)。専門は社会人類学、オセアニア研究。日本統治下ミクロネシア(南洋群島)における植民地経験やアジア・太平洋戦争の記憶をテーマに、パラオ共和国でフィールドワークを行っている。高知県内では、安芸郡北川村などでフィールドワーク指導を行った経験があり、土佐郡大川村では村史編纂アドバイザーを務めた。主な著書にMemories of the Japanese Empire(Routledge,2021,分担執筆)、『大学的高知ガイド』(昭和堂、2019年、分担執筆)、Leisure and Death(University Press of Colorado,2018,分担執筆)など。