観光研究 最前線 自主研究報告地域の哲学と観光のあり方に関するインタビュー記録

地域のブレンド力を磨く

この土地に運ばれたものを暮らしに編み込む由布院温泉(大分県)

中谷健太郎(なかや・けんたろう)

(㈱亀の井別荘相談役、元由布院温泉観光協会会長)1934年、北由布村(現湯布院町)生まれ。1957年明治大学卒業後、東宝撮影所に入社。1962年、父の他界を機に帰郷し、旅館亀の井別荘を継ぐ。1980年、㈱亀の井別荘代表取締役社長に就任、湯布院町商工会長や由布院温泉観光協会会長を歴任。ゴルフ場建設計画に対する「由布院の自然を守る会」の結成や、大分県中部地震による観光客低迷に対する辻馬車、ゆふいん音楽祭、湯布院映画祭、牛喰い絶叫大会等の様々なイベントの企画等、由布院の文化と自然資源を育てるまちおこし・まちづくりを展開。著書に『たすきがけの湯布院』(1984)、『湯布院幻燈譜』(1995)、『湯布院発、にっぽん村へ』(2001)、『毛づくろいする鳥たちのように』(共著・2005)、『由布院に吹く風』(2006)などがある。

観光地が成長・成熟していく過程では、生活と観光の間に摩擦が生じ、その調和が問われる場面も少なくありません。ポストコロナの観光のあり方が模索される今、1970年代前後から「生活観光地」を掲げ、その実現を目指して現在も歩み続ける由布院温泉の中谷健太郎氏に半世紀にわたるまちづくりと観光について伺いました。テーマは、地域の中と外の関係。とりわけ1990年代以降、生活と観光のバランスを模索しつつ、「花咲くよりも、根を肥やせ」と生活の充実を一層図っていくと同時に、「バザールの思想」をはじめ地域の中と外との望ましい関係を手探ってきた、その歩みの中に、今後の我が国の観光への示唆が詰まっていると考えます(以下、中谷氏の著書と併せてご覧ください)

生活観光地への着想

―観光の中身、それは生活そのものが素晴らしいこと

―由布院のまちづくりを端的に表す言葉の一つ「生活観光地」の初出は、私が調べた限りでは、町造り雑誌『花水樹』「北ヨーロッパの旅の報告書=1」でした。海外での初めての旅(1971年)も含めて、海外の旅先から得られた気づきとはどのようなものでしたか〈※注1〉。

中谷 私がまちづくりに関わるようになった当時は、日本では「観光地」というと、別府や熱海のような歓楽型の観光地のイメージが中心でした。その他に軽井沢に代表される別荘地としての観光地もありました。ただ、「生活そのものが素晴らしい」という発想の観光地はあまりなかったです。

しかし、グリム童話をはじめヨーロッパの古い物語などでは、村に行くと旅籠で泊めてもらい農村観光もできる。

そのような旅が既に描かれていました。

今でもイタリアのトスカーナ地方あたりでは、一週間単位で外から訪れた人が悠々と滞在していますが、最初現地を訪れた時は、これはなんだと感じました。ドイツの農村でも同じように一週間ほど泊めてもらいました。その家が経営している葡萄畑では「勝手に葡萄食べていいよ。土に手を入れてみてください。手がここまで入るような畑の柔らかさですよ」と。とんでもなく高いワインをとはいきませんが、家で作ったワインを樽から瓶に注いで飲みます。そういう観光地をイタリアとドイツで体験しました。また、フランスでも葡萄畑を持った人と結婚した日本人のところで滞在させてもらいました。

見渡す限りに広がる葡萄畑の中でワインを飲んだりするのは素晴らしい生活、過ごし方だなと思いました。

日本の銀座と青山にも店を出したフランス人シェフのアランデュカス氏がスペインの田舎にレストランを開かれました。そこではアヒルが歩き、羊もいました。小屋には4ルームくらいしかないのですが、ゆっくり食べていってくれという雰囲気のところでした。世界的規模で見ればあったのですが、当時日本では、「生活に切り込んだイメージの観光」は、あまり聞かなかったです。

その土地の人がお客になる他所の人もごちゃ混ぜに出会う

中谷 スペインとフランスに跨っているバスク地方のまちビルバオ市は、人口1万人あたりのバーの数が世界で一番多いと言われています。そこの観光は、別荘観光でもなく、もちろん歓楽型の観光でもないです。それはなんだというと「生活観光」としか言いようがないのです。

当時の日本では、お客は、毎晩毎晩、他所からわーっと来て、それを迎えるのが地元の人という構図になります。

そこでは、お迎えするのは地元の人で、来るのは外からの客、というように分かれていきます。客が増えていくと地元も当然内部だけでは人手が足りないので、他所から人を入れます。迎える軍団も他所から、客として入ってくる人も他所から、ここは場所を提供しているだけみたいな感じになっていきます。

しかし、ビルバオ・グッケンハイム美術館のあるバスクではお客はいつもいるのです。私が何日か滞在していたら同じようなお客が多くいました。それはそのまちの人達でした。

そのような具合でいろいろなところからいろいろな人が来ます。なぜその場が流行っているかというと、土地の人がお客になるからです。バーはいい加減に作って、大工仕事もみんなが担います。お客の半分くらいは漁師で、自分で獲って魚をただで持ち込む。それを商品にして、わーっと盛り上がる。

自分が魚を料理して「いらっしゃい」と呼びながら、自分もお客となっておる。お客の半分は「バーの側」というのは、どこかおかしいのだけれど、そのような状況にあることが「生活観光地」の特性であり、生活そのものを観光にしてしまうことでもあるのです。

山村の田舎では、海に行って魚を漁ってきて「みんな食ってくれ」という風にはいきませんが、「うちの卵は特別だから」「この豚の肉は他では食べられない」というような生産者がだんだん出てきました。生活の中にある豊かさ、生活自体の豊かさを観光の資源にしている。それを巡って地元の人も他所の人もごちゃ混ぜになって出会うということが「生活観光」だと、由布院で実践していく中で少しずつ確認されてきたように思います。

この土地でいい生き方をしていると旅人にも思うてもらう

中谷 スイスには、プロの観光ノウハウを学ぶための有名なホテル学校があります。お客さまはこんな具合で、だからサービスする側はこんな風にと…。

その真逆を行くのが「生活観光」です。まずは暮らしの魅力があり、それを旅人に味わってもらうためにコレコレの仕掛けやサービスを用意する、という考えです。イタリアの村ではよく見られます。

―1971年の北ヨーロッパの旅行の報告「生活観光地について」では、4つの地域が紹介されています。そのうちの一つ、ウィーンの北西にある小さな村は庭先でワインを提供する観光地でした。ただそこでゆっくり味わえない状況を目の当たりにして、「押し寄せてくる国際観光の波を巧く制御して自分たちの生活のリズムに合わさせることが重要」〈※注2〉とも書かれていますね。

中谷 「生活の魅力を味わいたいならいらっしゃいよ」と言えるような体勢とはどのようなものかを考えてみることが重要です。ここまでいらして頂いたら、「暮らしの魅力」を味わえますよ。

由布院は、空間がゆったりしていますよ。都会とは異なる「のんびり生活」が味わえますよ。都会のあちこちでは皆忙しそうですが、それが素晴らしい生活だとは思えません。由布院にいらして「ああ生きている、この生き方がいいなあ」と思って頂ければ「生活観光」は成り立つと思うのです。

平和な家族の暮らし

―スイスの中を守ったのではスイスの中で生きる自分の家族を守れない

―生活自体の豊かさ、生き方が生活観光の核となると思いますが、地域の中と外との関係については、どのように考えておられましたか。由布院のまちは、外からの憧れのエネルギーを採り入れて発展してきたと実際に感じます。

まず映画監督ダニエル・シュミット氏〈※注3〉との出会いとそこから生まれた考えなどを教えてください。

中谷 湯布院映画祭の仲間で、一緒に映画祭を創ってきた田井肇氏(大分・ミニシアター「シネマ5」支配人)が1988年にダニエル・シュミット監督を由布院に招きました。その時の様子は冊子〈図1〉になっています。シュミット監督と一緒に風呂に入ったり、みんなでゴロゴロしたり…。シュミット監督は3日ほど泊まられました。「サロン・雪安居」でシュミット監督の作品を最新のレーザーディスクで観てもらったのですが、大変驚かれた。日本国の九州島の由布院で自分の作品が最新のレーザーディスクで観られる日本というのは何と不思議な国だと言われました。

ご存知の通りスイスは周りが列強で攻められたらひとたまりもない。どうする?あんなに素晴らしいところに「攻め込んで叩き潰すわけにはいかんぞ」と、周りの列強が思ってくれる為に自分は映画を創ると仰った。映画を列強に持ち出して映画を観てもらうことが「スイスを守る」ことになると…。

それ以外に自分の家族を守り、スイスが生き延びていく方法はないと。だから自分が創っている映画には情念が満ちていると言っていましたね。

由布院に来てみたら、「撮影所がない」ということはスイスも同じだ。同じように撮影所がないのに、スイスは外国で映画を創ってまでも「スイスは素晴らしいところだ」と世界中に発信しようとしておるのだけども、由布院は世界中で作られた映画を町中で上映して、「世界にはこんな素晴らしい暮らしがありまっせ」という「祭り」をやっている、真逆だと。「そのおかげで今夜、皆様と一緒に、楽しく自分の映画を上映してもらっている…。この不思議な出会いこそ」みたいなことで当日は盛り上がったわけです。シュミット監督は、「世界の方々よ、見てください。スイスはこんな素晴らしい国だ」というような大それたものではなくて、スイスの「自分の村の人達」を招いて観てもらうために、「村の人達のための映画」を創る、と言って、由布院からスイスに戻って行かれました。そして『季節のはざまで』という映画を創られました(1992年)。

それは自分が山城みたいな古いホテルで子供の時代を過ごして、今は普通の大人になりましたという内容の映画です。

映画が完成したときに招待状が来て、「由布院での体験から、世界中の人に自分の映画を見せると同時に自分の村の人に自分の映画を観てもらうということに目覚めた。その最初の人がこの人だよと紹介するから来てくれ」と。

だけど、由布院で「生活観光地づくり」をしていたので行かなかった。現地に行ったとしても単なるツーリスト、観光視察になってしまったでしょう。ただ、その後しばらくして、シュミット監督は癌で亡くなりました。行動的であればよかったと今は思います。

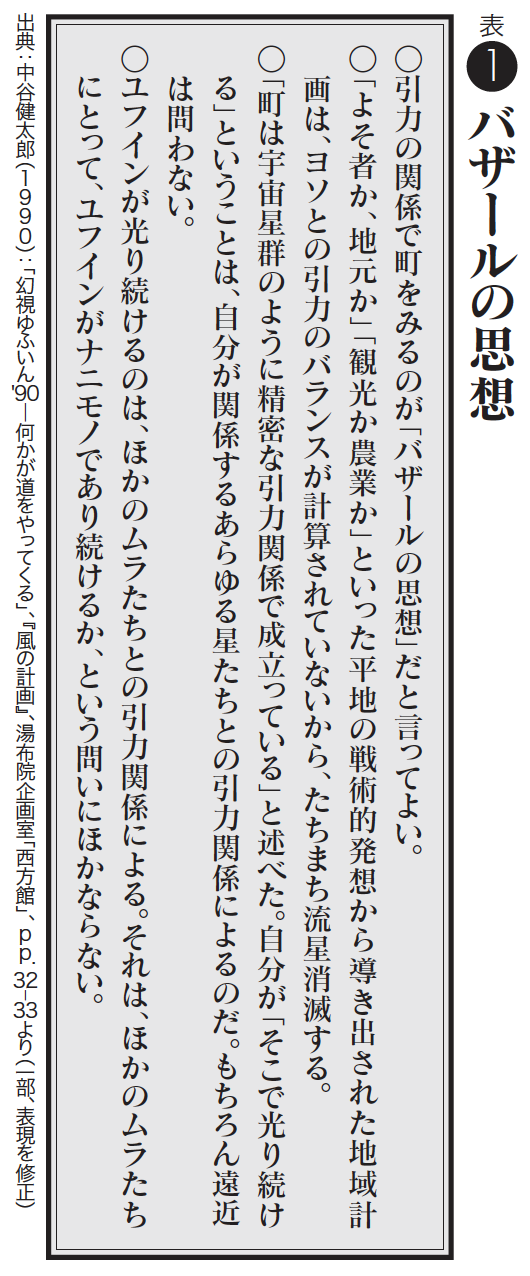

バザールの思想

―あっちこっちで作ったものがダイナミックに混在

―生活観光地、保養温泉地構想、クアオルト構想などに続けて由布院で育まれてきた「バザールの思想」〈表1〉〈※注4〉に焦点を当てたいと思っています。1982年から始まった「食べ物文化祭」では、自らの町を情報の交わるクロスロードの町、バザールの町と位置づけ、世界各国の料理をテーマにされていましたね。地域の中と外の関係という点で見れば、「牛一頭牧場運動」、「牛喰い絶叫大会」〈写真2〉などがその前から行われていましたが。

中谷 一泊二食の旅人たちが観光の中核になっていますし、どこでも旅館組合、つまり宿屋さんが強いです。しかし、そこを「生活観光地」という目で見ると、旅館の人たちも旅館の中だけで生活しているわけじゃない。この地域周辺の産物を集めたり、出荷したり消費したりして生活が成り立っているのです。

一村一品の生産・出荷だけでは生活は成り立たない。うちから市場に持っていって、それが集まると「一村が百品」になったりするのです。そのような「取り組み」を大分県(平松知事)が音頭を採ってくれて、「地域のバザール思想」が具体的になっていきました。「一品だけ食べて満足とはならない」、という考えが底辺にあります。そこが一村一品の分かりにくい点でありましたし、分かりにくいからああこれかと手探りする時間が掛かりましたが、それで浸透したという側面もありますけどね。

だから、その土地だけの一泊二食の文化産業じゃなくて、あっちこっちで作ったものが集まってこないと面白くないです。例えば、トルコではいろんな料理が出てきます。器は、ペルシャの器もありますが、中国からの器もたくさん入っています。そして、ロシアからはサモワール(湯沸かし器)みたいなのも入ってきています。そういったものが混ぜこぜにそこにあって、しかもそれが破綻しておらず、ダイナミックに混在しておる。それが一つのバザールになっています。

―中谷さんの「市場があるから、文・物が移出入し、ムラが世界につながる。

それがムラの消費文化を豊かにし、生産文化を誘発する。」〈注5〉という言葉が印象に残っています。

中谷 どこの地域に行っても、特に砂漠を中心にユーラシア大陸では、生産で生きているよりも、あっちこっちから物を集め、あるいは出荷して「バザールで生きてきた歴史」が長いですよね。

広大なモンゴルからアラブを越えて、果てはヨーロッパに至る、その間の地域のほとんどが、「バザール」や「オアシス」の慰労のエネルギーで生きているわけです。地域は縮こまったらいけないという思いがあったのです。由布院は、いったんは縮こまる運動だった「由布院の自然を守る会」。「小さな別府や熱海になるな」と、小さい「家庭で生活」そのものを魅力にしていこうとしました。

しかし世界を見てみると、「そこで何ができたか」の話題よりも、「そこに何が運ばれてきたか」という話題の方がより大きく世界の文化や歴史を変えてきていますし、その上で保たれる平和でなければなりませんね。地域主義の戦争みたいになっても駄目です。

交換で成り立ってきた歴史

―住んでいる人も滞在する旅人も勘定する

中谷 イタリアにサン・ジミニャーノという塔の町があります。周りから攻められたときに戦うための塔です。ただ、塔から矢だけを射て占領しても、バザールがなければ食べるものが得られないのです。イタリアの小さな都市の小さな町に行くと、広場があって、大概そこにお金を交換する銀行と旅人が泊まるホテルがあります。銀行で両替しますし、必需品を交換するバザールも生まれます。

住んでいる人も「バザール」で生活します。そこに何日か泊まる旅人も「バザール」で生活します。「一泊二食」や「有名な何があります」というような観光は、ちょっと違うだろうということを言いたいです。一軒一軒の家庭が何を食べるとか、第一級のホテルであるか、安いホテルであるかみたいなことで争わなくても、「バザール」さえ守っていければ「生活」はそこに保たれるのです。

それが「生活観光」の基盤になります。

特にユーラシア大陸の、「作るよりも交換で成り立ってきた、あるいは交換のために」長い何千年の歴史を育んできたようなところでは、確かに泥棒もいるし貧しさもあるけれども、バザールは活々と続いていると思いました。

しかし、イタリアのサン・ジミニャーノの町も、その後の20年ぐらいで物凄く変わりました。最初に行ったときはおっちゃん、おばさん、少年たちがにこっと笑ったりなんかしながら、その辺で作ったようなものを売っていました。しかし、それから20年くらい後には、売っているものはインドや中国のもの、日本のものでした。

バザールはたしかに何百年でも残るけれども、見事に変わったりもする、あまりあてにならない。何がその土地のバザールをその土地のバザールたらしめておるか?。売れるもの、売れないものも含めて、その土地の「バザール」であり続ける、そういう頑固さはどこからきているのか、それは建物からだと思う。建物がないと、つまり空間がないとバザールは成り立たないのです。

それで、由布院の景観を大事に考えようと運動を起こしました。バザールから暮らしへの関心が芽生え、景観、建築へと取り組みが移っていきました。

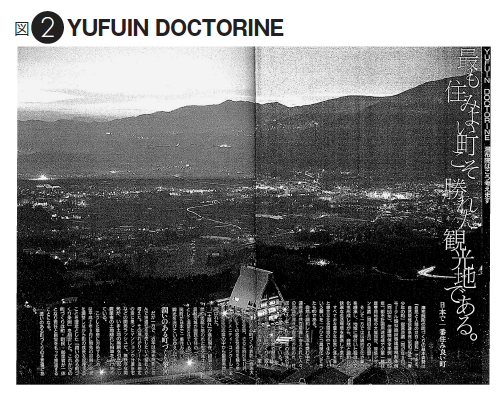

―1990年は、「潤いのある町づくり条例」が制定されるとともに、「バザール(市場)のある温泉リゾート村・構想」が由布院観光の長期ビジョンとして掲げられ、「由布院観光総合事務所」の設立が事業計画化された、「由布院のエポック」ともいえる時期だったと思います。同時に90年の湯布院町『町勢要覧』で「最も住みよい町こそ勝れた観光地である」という理念が大きく謳われた時期でもありました〈図2〉〈※注6〉。

1990年代後半に「ゆふいん建築・環境デザインガイドブック」が作成されていますが、そこに至る流れも理解することができました。

料理人は外からわくわくするものを持ってくる

―2000年代に始まった取り組みの一つに「由布院盆地風の食卓祭」があります。バザールとどのような関係にありますでしょうか。

中谷 料理というものはどこか「わくわく」します。人は365日、同じものを食べたいとは思わないわけですから目新しいとか、そういうものが必要です。一に「食材」、二に「お客」、三四がなくて五に「板場」(笑)と。料理人と一杯呑みながらハッパをかける(笑)。

食材は、できるだけ「そこで」手に入るもの。1時間から2時間くらいの範囲で行政区域は関係ない。運んできたものは、「風の食卓運動」の中での「風の食材」です。冷凍や干物、まして海外で作られたもの、船で運ばれたものを最初からあてにするな。風の中から持ってこい。風に吹かれて育った食材を獲ってくるということで「風の食材」と呼んでいました。

あとは「風の食卓」。その土地の風に吹かれながら「風吹く食卓」で食べて初めて、そこの土地柄の味がするのです。

地方の観光地の板場が、京都のホテルで出すような料理を追っかけても仕方がないです。まず風の中から「食材」を運んで食事を作る、そして「風の食卓」に持ち出して食べるのがその土地の料理…。風の食材、風の食卓、そして、最後が「風の料理人」。

つまり誰が作るか。「風の料理人」は、風に乗ってどこからかやってくる。例えばトマトでも、じゃがいもでも、味噌でも、胡瓜でも、みんな「外」から来たものです。そして大事なことは、そのとき必ず「料理人」が一緒に来るのです。物だけ来てもどうしたらいいかわからないですから。料理人が来てどうだ、飯は旨いだろうと、この小麦をこんなにしてこねて「うどん」にした。だから料理人が必ず一緒に来ます。

そのように、料理人は海の向こうから、わくわくするものを持って一緒に来るから、風の料理人。風の食材・風の食卓・風の料理人で「食文化」を創ろうというて「バザール運動」にも繋がっていき、「風の食卓運動」を今もやっていると思いますけどね。

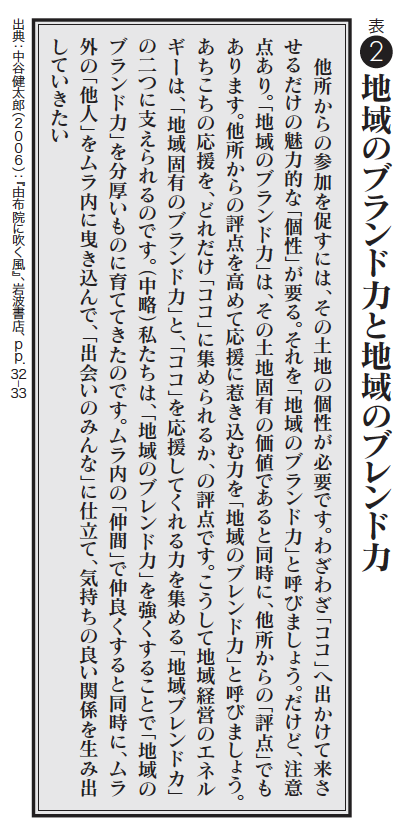

地域のブレンド力

―他所のものを織り込み生活の中に愉しみを創る

―地域の外からいろいろなものを取り込んでまちが発展してきた由布院で、それを象徴する中谷さんの言葉、考えの一つが「地域のブレンド力」〈表2〉〈※注7〉かなと思っています。

中谷 「地域ブランド」というのは、なんかいやらしいではないですか。「そこだけのもの」としているからです。

例えば、京都のものが京都ブランド、金沢のものが金沢ブランド。しかし実際は、そこだけのものはないのです。

あっちからもこっちからも長い時間をかけて入ってきています。どうやってたくさんのものを「生活の中」に織り込んできたか、あるいは織り込んでいくか。京都でも金沢でも、中国や他の国々、地域から運ばれたものを編み込んできていますよね、苦労しながら。

文芸評論家の保田與重郎さん〈※注8〉は、ごちゃごちゃに混ぜて味もなく、栄養にもならない「蒟蒻」を愛好されるそうです。「蒟蒻」は毒で、現在のような安全な食べ方になるまでに多くの人が亡くなったそうです。しかも栄養にもならない、それを一生懸命作ってきたことで、「蒟蒻」は今もぜいたくな珍味・必需品です。栄養がある、旨い。だからどんどんどんどん広がって地域文化になるかというと、そうでもないようです。蒟蒻は、元は中国から伝わったものだけど、日本では好んで食べる文化が続いていて、蒟蒻屋がない市町村は少ないそうです。そういう面白さを考えると「地域ブランド」というのは乱暴な言い方で、どのように生活にブレンドされていくか、そこに「面白み」を発見しなかったら、「観光」をしても仕方がないんじゃないかと思います。

由布院人

―地域は色んな人物が登場する舞台

―ブレンドする中でヒトの存在やつながりは非常に重要だと思いますが、「由布院人」という言葉や考えはどのように生まれましたか。

中谷 「由布院人」という言葉は、今はあまり言われませんが、「市町村合併反対運動」のときに生まれた言葉です。「みんな由布院人」と黄色のジャンパーに入れました。由布院人という言葉が持っている土着性は、由布市民と言ったら消えてしまうでしょう?

地域の上に暮らしを立てよう、というのが地域主義で、まずは地域を中心に考えます。ただ、地域はいろいろな人物が登場する舞台でもあります。登場してきた人は、舞台にいる間は皆「地域の人」なのです。それだけでなく、その人が帰っても関係が持続しているのであれば、外にいても「由布院人」でしょう。

―ムラの外の「ブレンド・スタッフ」が力を貸してくれて、「由布院ブランド」 を盛り上げてくれている、由布院の外にも拠点があることが由布院のまちづくりの特徴なのだと改めて感じました〈※注9〉。

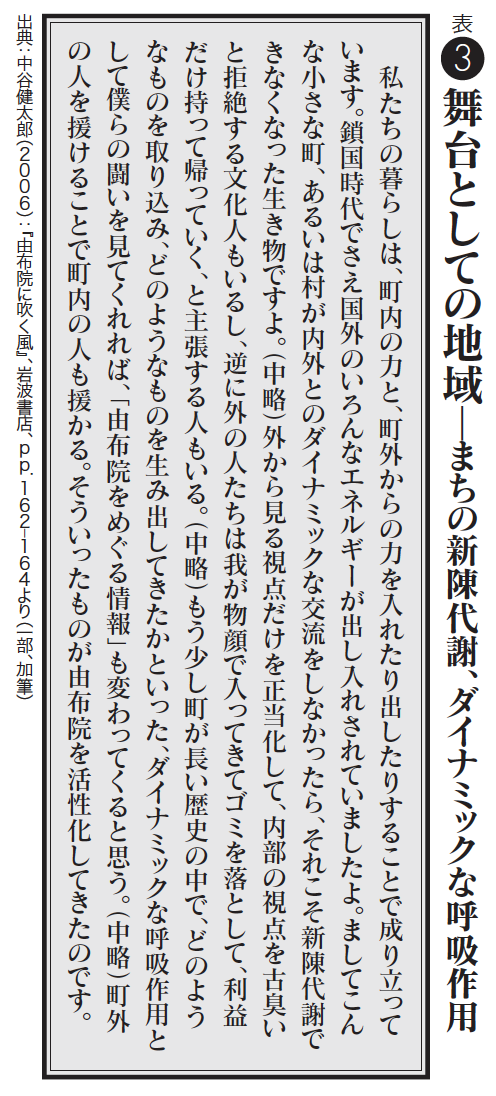

足りないのはハンドル

―外に開き、何を取り入れまちの新陳代謝を図るか

中谷 由布院の中では、親戚縁者がほぼ固まっていますね。その固まりとは少し違う他所から入ってきた私たちは、バザールや催事などで人を集めなければならない。そんなバラバラ文化なのです。盆地の中では農協はかっちりしていますし、各自治会、集落、消防…そういうのはしっかりしています。なぜか?

由布院は「隠れキリシタン」の村だったから殿様がいない。殿様がいなかったら庄屋で固まる以外ないのです。室町時代までは、由布岳に自生する楮の木の皮を使って木綿を織っていましたが、関ヶ原の合戦以降は、そういったものが全て禁止され、産業はなくなりました。しかし、どこかで食っていかないといけない。通商、商業も興してはいけないと言われても塩がなかったら一日も生きられません。その他農器具・金物もです。魚は塩干物で「無塩(生鮮)はなし」といった状況が三百年も続いたのです。だから、殿様へのではなくて自分が住む村の庄屋の誰々さんへという風に固まっていきています。

ムラが外に開かれていないと生活が成り立たないという実態はありましたが、明治に急に開国させられてもまだ100年ちょっとくらいしか経っていないので、すぐに「バザールの精神」へとはならないです。そうした中で、観光とはまた別の意味で外から入ってくるものに目が向いたのです。別府ではそもそも外国鋼船を入れたりして、とんでもないことになったなあと。明治の終わり頃から影響を受けはじめて大正からここまでの間100年くらいの生の感動を探っていくと、この村の特性が把握できると同時にブランドではなくてブレンドだと。ここだけを守ってブランド化しようと思ったら生きていけない。だからどうやって上手くブレンド化していくかだと思います。

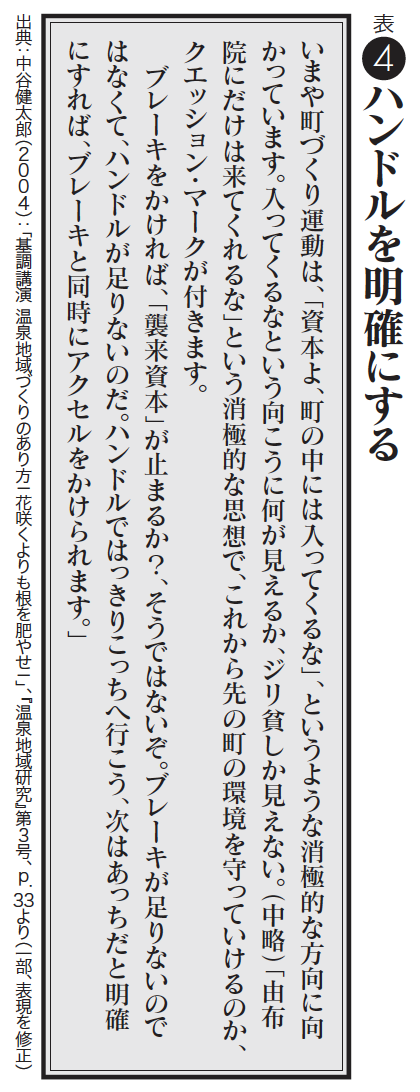

―ブレンドに関連するものとして、まちの「新陳代謝」〈表3〉を考える視点や、地域の外から入ってくるものに対して「ブレーキではなくハンドルが必要」〈表4〉という視点は、長年の実践を通じて育まれてきたのだと感じます。

ホスピタリティとはこちら側の価値観

―取り入れる砦は自分のホスピタリティに合った分だけにする

― 10年程前にも一度お話しを伺いましたが、ホスピタリティをどのように捉えていらっしゃるか、改めて聞かせてください〈※注10〉。外から取り入れるときに何を意識したらよいでしょうか。

中谷 当時あるホテル業者と話していて気づいたのですが、外国からのお客様をたくさん入れているそのホテルの方が言うには、「お客様の満足を追いかけたらダメだ」と。満足は、マーケットで言うと「向こう側の価値観」の話。

そうではなく、こちら側のホスピタリティで勝負する。ホスピタリティはこちら側の価値観のことなのです。ホスピタリティ(自分の個性、価値観)を考えずに、入ってくる「旅人の価値観」、満足を追い求めて観光をしていると市場が崩壊します。「崩壊しないように」と言うのは簡単ですが、実行するのはやっかいです。「私たちにできること、私たちが良いと思っているものはこれなんです」と言って、「砦を狭く造って、広い世界へ売る」。広い世界のホスピタリティに自分のホスピタリティを合わせていくと、マーケットが崩壊するのです。

2000年代に、急激に韓国・台湾・中国の旅客が増える中で、その人たちから「あんた由布院人か?」と問われました。そのときに、由布院在住歴の長短に関わらず、「そうです!」と答えられるかどうかで、相手の評価が決まります。「わしは先祖代々」というような言い訳つきのホスピタリティは通用しません。言い訳なしの「地域バザールのホスピタリティ」を体で表現できるか?が、新しい「人間の測り方」になってくると思っています。

*中谷健太郎氏へのインタビューの実施及び記録の作成にあたっては、由布院の百年・編集サロン事務局の平野美和子氏にお世話になりました。ここに感謝申し上げます。

2021年3月30日庄屋サロン(「亀の井別荘」敷地内にある古民家)にて(2024年、「父の本棚」に改名)

聞き手・編集:後藤健太郎(公益財団法人日本交通公社主任研究員)

※注1…『たすきがけの湯布院』(1984)(177〜179ページ)によると、

「生活観光地」は中谷氏が言い出し、それを受けて由布院観光衆が打ち出した路線であること。

その時、突然言い出したことではなく、その十数年も前からその方向に傾斜していたことが記述されている。

※注2…志手康二、梅木薫平、中谷健太郎(1972):北ヨーロッパの旅の報告書=1、『花水樹』、31ページ

※注3…ダニエル・シュミット(Daniel Schmid)氏は、スイス生まれの映画監督(1941年12月26日〜2006年8月5日)。

作品には「デ・ジャ・ヴュ」(1987)、「季節のはざまで」(1992)、「書かれた顔」(1995)、「ベレジーナ」(1999)などがある。

※注4…「バザール」は、2018年3月に策定された『新・由布院温泉観光基本計画』(由布院温泉観光協会、由布院温泉旅館組合)の

「由布院観光のコンセプト」においてもキーワードの一つとして挙げられ、解説がなされている。

※注5…由布院観光総合事務所(1997):『ゆふいん観光新聞』11号、2ページ。

※注6…「勝れた観光地」の「勝れた」については、1970年代より「優れた」が使用されているが、ここでは文献資料の漢字をそのまま掲載。

※注7…詳細については、「「地域ブランドと地域ブレンド」由布院温泉亀の井別荘主人

中谷健太郎 講演録」、中谷宇吉郎 雪の科学館 通信特別号、2006、1〜7ページを参照。

※注8…保田與重郎氏(1910年4月15日〜1981年10月4日)は、日本の文芸評論家。

著作に『日本の橋』(1936)、『近代の終焉』(1941)、『現代畸人伝』(1963)などがある。

※注9…中谷健太郎(2006):『由布院に吹く風』、岩波書店、33ページ

※注10…(公財)日本交通公社は、2010年度に「由布院スピリット研究会」を2回開催。

その後、2012年度に由布院にて温泉まちづくり研究会を開催。

それらを踏まえた考察は『2012年度温泉まちづくり研究会ディスカッション記録』の中で「第3回研究会を終えて考えたこと」

(小林英俊、吉澤清良、久保田美穂子)として整理している。

自らが信じるモノ(思想、信念)に従って、自らその芽を創り育てていくことの大事さと、信じるモノを形にして世の中にそっと問うてみること、

そこから共感・共鳴する人が集まっていつしか大きな輪になっていく、と信じることの大事さ。

考え(コンセプト)や心(マインド)を世に問う、

コンセプト・アウトあるいはマインド・アウトの発想が大事だととりまとめられている(116〜126ページ参照)。

取材後記

中谷健太郎氏と初めてお話したのは2010年。ダニエル・シュミット監督の話から始まる中谷氏の話は私の観光の概念を根底から覆すものでした。そして、同年、私にバザールの思想について教示してくれたのが故清水聡二氏でした。

それから10年以上の月日が経ってしまいましたが、本記事が由布院という地で育まれてきた思想の一端を理解し、「自分のホスピタリティ」を表現することの意味を考える一助になればと思います(本研究は、責任ある観光に関する研究の一環として実施しました)。