概要

(1)観光分野で何をやってきたのか

●日本観光協会(調査部)への入協と業務

1965(昭和40)年に、日観協の調査部に入れていただきました。私が入ったときは小谷達男さんという、後で立教大学社会学部観光学科教授になられた方が協会誌の編集などをされていました。私の就職のお世話をしてくださった高橋進さんは、当時調査部長をなさっておられました。私の後に、北海道庁から奈良繁雄さんが来られて、高橋さんの補佐をされました。

調査部の仕事は国土・地域開発の調査や計画策定で、自主事業もあれば国や県、基礎自治体から受託した仕事もたくさんありました。協会誌の編集作業も、ここで担当していました。

男女共同参画も何もない頃でしたから、私の仕事は雑用が多くて、通帳を持たされて銀行へのお使い、お茶くみ、掃除などなども。「お客さんだよ。お茶出して」なんて言われると、「私はお茶汲みではありません!」と口答えして、嫌われていました。もう一人、同い年の女性のスタッフがいました。小島さんという下町のお蕎麦屋さんの娘さんで、彼女はタイピストでした。とても素直な気持ちのよい人で、ぶつくさ言う私をかばってくれました。あの頃は、宴会というか会食の機会も多かったので、駆り出されてお酒のお酌をやらされることもたびたび。お酌なんて家でさえやったこともないのに。「私はそういうことをやるために給料もらってません」など、いちいち抵抗しました。だから、いつも、ひりひり、チクチクとしていましたね。外に対しても、自分の中ででも。

時代は高度経済成長の上り坂、日本各地から観光診断の依頼がどんどん入って来ていました。担当分だけでも、年間、30件を超えていたような記憶があります。外の研究者に委託をして、その前後の事務処理、レポートの編集や印刷などの仕事をしました。でも、先生たちのレポートは、既存資料をもとにした現状分析が長くて、後ろのプランの部分がほとんどなく、私は批判を募らせました。このレポートを受け取った側は、何を、どう始めたらよいかわからないと、心配だったのです。一度、従来型の構成をひっくり返して、後ろの提案を前に出したら、某先生からものすごく怒られました。(笑)

国や県から受託した仕事を日観協が大学の研究室に再委託した場合でも、協働で作業するチャンスは、少しありました。私は鈴木忠義さんのプロジェクトに、そうした形で関わらせていただきました。当時、日観協が自主事業でブロック別の観光開発構想の策定をしていて、東大都市工から東京工業大学に移られた先生のティームが担当された九州と東北ブロックの作業に加えてもらえました。とても、嬉しかったです。日観協に就職してから初めて、楽しいと思いました。

5時まではオフィスにいて通常の雑用やら何やらを消化して、その後は大学の研究室に移り、計画策定の作業です。プロジェクトのメンバーは、多くが院生でしたから、皆、夜になると元気になるようで、連日、深夜まで研究室にいました。強いられてではなく、面白かったからできました。当時の時代の気分は、戦後復興を見事に遂げて、さらなる発展を予期させる明るさに満ちていましたしね。電車がなくなると、鈴木先生が家まで車で送ってくださいましたが、母は「こんな時間まで何してたの」と怒っていました。三田育雄さんもそのメンバーの一人でいらしたでしょうか。私が、夜な夜な鈴木研究室に通っていた時期は、三田さんが、ラック計画研究所を作られる少し前のことだったと思います。

日観協は丸5年勤めて辞めました。理由は、給料が私の1年後に入ってきた人と同じだったから。ふとしたことで気付いて、「どうしてですか」と聞いたら、「ごめん、間違えた」と言われて。頭に来て辞めました(笑)。もともと男女で給与ベースが違っていたこともあったと思います。でも、言い方の惨さに、今でいう、切れたのです。ご恩のある高橋さん、奈良さんにも相談しないで、退職しました。

日観協では、「自意識過剰」なんてニックネームが密かについていたようです。それも、これも、女性ゆえの差別と怒っていましたが、年を経て、冷静に考えられるようになったいま、はらはらしながら、皆さん、暖かい助けの手を出してくださっていたと受け止めるべきだったと。そう思えるようになるまでには、結構、時間がかかりましたけどね。

図2 東北地域観光開発の構想計画と開発の指針1968 表紙

社団法人日本観光協会

図2 東北地域観光開発の構想計画と開発の指針1968 3ページ

社団法人日本観光協会

日観協ではいろいろな分野の先生方と出会いました。今でも年賀状をくださる先生がいらっしゃいます。その方は、レポートの構成の順序を、相談しないで勝手に組み替えたことで怒った先生です。当時は、スペースコンサルタントの前野淳一郎さんや、日本自然保護協会の理事長をされていた田畑貞寿さん。東京大学建築学科ご出身で東京電機大学の先生となり、長崎の軍艦島を最初に調査して世にその価値を問うた阿久井喜孝さんなどもこの頃のお知り合いです。日観協で働いたことで、仕事の守備範囲や人的ネットワークが広がり、その後の人生の「基礎体力」を養うことができたと思います。

●退職後に2度の長期バックパッカー旅行

日観協を辞めた時にもらった退職金で、長期のバックパッカーの旅に出ました。目指したのは友達のお姉さんがいるネパールのカトマンズです。東京のネパール大使館でビザをとった時に「何しに行くの?」と聞かれて、友達に会いにいくと言ったら、8ヶ月のロングビザを出してくれました。香港からバンコク、チェンマイからバンコクに戻って、カトマンズに渡り、そのビザで滞在できる8ヶ月間、目一杯ネパール国内のあちこちを動きました。

エベレストベースキャンプやアンナプルナ、ドーラギリなどが見えるジョムソン街道、ブッダゆかりのブッダガヤなどを、時に一人で、時に道案内と荷物持ちにシェルパの少年を1人雇って、歩いて旅しました。ネパールの後は、インドに出て、デリーから飛行機でカブールに飛び、まだ、ソ連が入ってくる前のアフガニスタンに1か月滞在。今はタリバンの根拠地になったマザルシャリフや、爆破されてしまった磨崖仏のあるバーミアンにも行きました。もちろん、一人で。手持ちのお金が乏しくなって、アフガニスタンのカブールでソ連旅行の手配をしてもらい、中央アジアを経てシベリア鉄道に乗り、ナホトカから船で横浜の港に降り立ったときには、出国からほぼ1年を過ぎていました。

途中でたくさんの国々を通過し、いろいろな人たちの親切を数限りなく受けました。ここで、私は骨太のオプティミストに変わったような気がします。一人旅に対しては、特に不安もありませんでした。

日本に帰って、たまたま丸善に行った時に鈴木先生とばったり。「何してるんだい」と聞かれて、「何もしてません」と言ったら、前の仕事に引き戻してくださった。前野さんもご自身のスペースコンサルタント、通称スペコンで。田畑さんの飯田市の作業にも参加させていただきました。

ここでまた、ちょっとお金ができたので、2回目の旅に出ました。今度は広島の常石造船という会社の、パプアニューギニアに行く貨客船に乗りました。片道の船代は4万円くらいでしたかしらね。ウナギの稚魚を運ぶ船でしたが、その会社は戦没者の遺骨収拾も積極的にやっていたため、パプアニューギニアに数人の日本人スタッフが常駐していて、事務所もありました。ちょうど、食事を作るおばさんが辞めたとかいうことで、しばしの間潜り込んでご飯を作りました。市場には、南方のどでかい魚を売っていました。どうやって調理したものか、今は覚えていません。

パプアニューギニアを目的地にしたのは、船に乗って南太平洋に行きたかったから。それで、ポートモレスビーからケアンズに出て、オーストラリアの東側を南下しました。前の旅で知り合ったイギリス人があちこちにいたので、その人達のいるところを転々としてタスマニアまで行き、その途中で南太平洋に出るために、日本の遠洋漁業船のヒッチハイクにトライしましたが、「女は船に乗せない」と軒並み断られました。

仕方ないので、タスマニアを一周した後にメルボルンからオーストラリアの中央部を北上して、エアーズロックを通ってダーウィンからジリ。インドネシアの島々を船と陸路で移動し、シンガポールから日本に帰って来ました。この時も全部で7~8ヶ月かかっていましたね。

この旅の経路をよくよく見たら、結果として大東亜共栄圏の南の最前線を旅してきたんだなーと。こんなところで、「えー」と思うようなところで、日本の歌を聞きました。「こんにちは」、「おはよう」なんて声をかけてくる人たちも、たくさん。旅する前は大東亜共栄圏を辿るなんて想像もしていませでしたが、どこに行っても「日本」の痕跡がありました。ラバウルでは埠頭につけた船に乗る台が、沈没した日本の潜水艦のハッチの上の部分でした。水を運ぶために古い潜水艦を使うのは当たり前。ラバウルの大本営本部だった地下壕にも入りましたが、迷路のようになっていて、大きいことにびっくり。

2回とも安あがりのバックパッカー旅行でした。予算は移動も宿泊も含めて1日5ドル。ルームシェアのドミトリーで一泊2〜3ドルくらいで泊まれました。『地球を歩く』はまだなく、当時は『5 dollar a day in ○○』と、出会う先々での旅行者からの口コミ。日本人の旅行者には全く会いませんでしたけど、欧米の若者たちはたくさんいました。いわゆる、ヒッピーの全盛期でしたね。

オーストラリアではサルベーションアーミー(救世軍)はじめ、教会のゲストハウスを泊まり歩いたけれど、どこでもとてもよくしてもらいました。ポートモレスビーでは、ポートモレスビー大学の寮に潜り込みました。あの大学には南大平洋の国々から若い人がたくさん学びに来ていて、この大学を卒業したら30代で大臣だそうです。出会った学生は、男女ともに、とてもスマートでした。特に女性たちが。この旅から5年くらいして、「大臣になった」と手紙もらったりして。そういう形のネットワークが、さらにつながり、いろんな果実をもたらしてくれます。旅こそ、私の活力源といえますかね。

でも、こんな旅を2回やってみて、3回目をやる気にはなれませんでした。感動するし、びっくりすることも多いけれど、そこで、自分の知的レベルの限界のようなものを感じてしまうようになりました。もっと、言葉ができなきゃつまらないし、その土地のことを深く知っていれば、風景や人びとから読み取るものが違ってきますから。そういうわけで、この時代の旅は終わりにしました。

この時期を総括すると、他人と同じでなくても、一向に構わないと感じられるようになったことでしょうか。ネパールの奥地で、何度も民家に泊めてもらいました。その家では、10歳くらいの女の子が、自分の体の半分くらいにもなる大きな金属性の瓶を抱えて、毎日、深い渓谷の下まで水を汲みに行きます。それだけで一日の大半が終わってしまいます。もちろん、電気はありません。病気になれば人の背に背負われて、峠を越えてまちの病院に行かなければならない。でも、だれもが明るい顔をしていました。屈託なく、楽しげでもありました。その人々に、「人間の幸せ」は一様ではないと教えられたような気がしました。だから、他人と違うことを恐れる必要はないと、これが実感できたのです。それからはあせらなくなった反面、真面目に一途に生きる人たち、例えば、教員になって定年まで勤め、2人の娘を医者にした私の妹が典型例ですが、そいう人たちから、ちゃらんぽらんと謗られるようにもなりました(笑)。

●地域社会研究会に参加~由布院観光協会事務局長に

2回目の旅から帰った後、「地域社会研究会」という職際、学際の研究集団に出会いました。この会は、町田の市政を市民レベルで支える知的集団で、総合研究開発機構(NIRA)の理事長だった向坂正男さんを中心にいろんな方々が結集していました。あの頃の町田市は先鋭的革新市政で、「車イスで歩くまちづくり」をスローガンに、ユニークな行政施策を展開していました。行政が「まちづくり」という言葉を使ったのは、この時代の町田市であったことが確認できます。

メンバーには、東大の行政学者大森弥さん、立教大学の社会学者奥田道大さん、法政大学の経済学者清成忠男さん、東大の文化人類学者樺山紘一さんなどの研究者の方々、行政職員やコンサルのスタッフなど、メンバーは多彩でした。「日本の地域開発の地平は地方にある」と、地方の先駆的事例地域に行き、地元の方々をまじえて現場でディスカッションをしていました。

私は雑用係でしたが、この会に参加したことで、自治体がワイン醸造事業を興した北海道池田町や特定分収林(地域外に住む人に出資を求め、地域と出資者との分収制により保護管理や育成を図る森林)を事業化した島根県隠岐島の布施村など、まだ芽を出したばかりの市民型地域づくりの先進事例をいろいろ目にすることができました。報告書を提出すれば完了という、レポート製造業のようなコンサル業務の限界をどう超えるか、考えるきっかけにもなったと思います。

こうした地域の一つに、観光を基軸に農業と連携した新しい観光のあり方を追求していた大分県の由布院温泉がありました。まだ、シンポジウムという言葉が知られていない時代でしたが、地域の人と外部の人が参加して議論するシンポジウムを湯布院町で開こうとなりました。外部から人が入る前段に、地元の旅館亀の井別荘の中谷健太郎さんを中心に、地域の人びとが集まって毎夜、自分たちの町の課題や将来像などを話し合い、分科会のテーマを決めました。私は、その段階から参加しました。これが私と湯布院町との出合いです。由布院温泉との出会いを正確に言えば、日観協に入った直後の1965(昭和40)年5月に、東大都市工の鈴木先生たちが担当された、日本初の観光道路「やまなみハイウェー」の、車窓からの景観調査でここを通過した時でした。調査活動の拠点は飯田高原でしたので、予備知識もなく、ただ通り過ぎただけでしたが、豊かに広がる田園、水の流れ、ひなびた草屋根の建物などの印象が強く残りました。

シンポジウムは1976(昭和51)年6月に、「この町に子供は残るか」というタイトルで開催されました。横断幕の「シ」が「ツ」みたいに書かれていて、「ツンポジウム」に見えたのを覚えています(笑)。地元紙が、住民不在のツンポジウムというものを開いたと、意地悪な記事を書いていましたね。湯布院町役場(当時)は、中谷さんたちの取り組みとは、元々かなり距離がありました。このシンポジウムで、その点がよりはっきりしました。地域は、問題を顕在化させずに、なあなあで糊塗するのが普通です。あまりに問題が明快に示され、解題されていくことによって、限られた地域社会での人間関係が窮屈になったという印象です。外部から人材を求めたのは、こうした理由があったからと理解しました。「調整役として誰か外部から来てくれないか」と、地域社会研究会に話があり、私でもいいかしらと手を挙げました。

図4 湯布院シンポジウム「この町に子どもは残るか」の特集表紙

出典:日本地域開発センター『地域開発148号』1977年1月

ずーっと、「女は一文安」の扱いでしたから、最初は、由布院温泉側の志手康治さんに相談して、彼を通じて中谷さんに持ち掛けてもらいました。推薦状を、当時の日観協会長の平山孝さん、地域社会研究会の高山英華さんが書いてくださいました。由布院温泉に行こうと考えたのは、中谷さんたちの活動があったからです。地域外からは高い評価を受け、称賛されていましたが、地域の中では少数派で、辛い立場にあったと思います。それは、事前の準備会から裏方として参加したので、よくわかっていました。

口の悪い地域社会研究会の先生が、「大分県大分郡湯布院町大字東京だぜ」と。本当にそうでした。中谷さんと志手さん、それに玉の湯の溝口薫平さん。見えていたのはそこだけであったことを、住んでみて実感しました。

当時の清水町長さんは、とても人柄のいい方でしたから、中谷さんたちを排除はしなかったものの、だからと言って積極的に中谷さんたちの路線を汲むこともありませんでした。どう動いても、既存の地域のありように、「住んでよく、訪ねてよい」というストーリーは受け入れられない。だから、スローガンや運動は地域のなかで実態化できない。「それはいいですね。でも、現実がありますからね」。総論賛成、各論沈黙ということになるわけです。

私でよければと手をあげ、OKの返事をもらったものの、当時、観光協会には決まった事務所スペースがなかったので、どこにいたいかと聞かれました。選べるなら「役場」と、答えました。こうして、1978(昭和53)年に東京から由布院に移り住み、町役場の総務課に机をもらって、由布院温泉観光協会の事務局長の職につきました。

でも、私は最初から由布院での生活と事務局長の仕事を、1年間限定と決めていました。私に期待されているのはよそ者ゆえの身軽なフットワーク。だから、短期決戦であり、旅人スタイルを崩して土着化してはいけないと考えたからです。

由布院はとても快適で外に対してオープンな地域ですが、やはり地域社会のヒエラルキーは強く、住民サイドの新しい温泉づくりに向けた挑戦は、行政や在来コミュニティとの軋轢で、難渋していました。長く住もうとすれば、どうしても波風を立てないように配慮しなければならず、地元の人と同じような立場になったら私が招かれた意味が薄れてしまいます。

役場の人達は最初、私みたいな異分子が入ってくることに神経をとがらせていました。特に、組合が。でも、慣れると、地域には熱い情のようなものが健在ですから、もっといたらと引き止めてくださいました。次の年の役所の予算に人件費が計上してあったり、役場にいるのが嫌ならペンションを任せるからやってみたらとか。でも、最初に決めた通り、観光協会の事務局長職は1年で終えました。

写真2 由布院温泉観光協会事務局長時代の光景

出典:「愛すべき現場をもて : -由布院の思いを一つに-猪爪範子氏」

土木学会誌 93(1)、2008-01-15、p.52

図5 「まちづくりと観光 由布院温泉の場合に」

出典:『観光文化』(財)日本交通公社、1979

●「ムラおこし」研究で2つの助成金を獲得

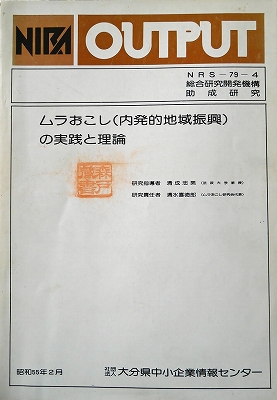

観光協会の事務局長を退任した後は、自力で由布院との関わり継続に頑張ろうと、総合研究開発機構(NIRA)とトヨタ財団に研究助成金の申請をしました。両方とも獲得できました。地域社会研究会の一連のシンポジウムの時に知り合ったNIRAで働く方に、アプリケーションをチェックいただきましたし、研究責任者は大学の先生がいいということで、清成さんにお願いしたり、シンポジウムで構築できた人的ネットワークに助けられました。

NIRAの助成は地方シンクタンク向けだったので、県の中小企業情報センターに受け皿となってもらい、私は情報センター研究員のスタッフという形で、助成金から活動資金の提供を受けました。研究内容は、由布院で展開していた住民主導の「内発的な地域振興」を、過疎地振興のモデルにするというものでした。由布院をはじめ、大分県内の各地で地域振興に取り組む人たちを訪ね歩き、どういう課題があるのか、何が問題かを調べました。取り上げた地域は「梅栗植えてハワイに行こう」というキャッチフレーズで有名になった大分県大山町などです。県下を網羅して調べる体制ができていなかったので、朝日新聞大分支局の宮崎さんが協力してくださいました。県庁は、知事の平松守彦さんが好意的に受け止めてくださいましたが、県庁組織は怪訝な顔で、「頑張っている」という言葉は行政用語にないなどの理由をあげて、終始、冷ややかでした。

内発的な地域振興というのは、社会学者の鶴見和子さんたちがおっしゃっていた「地域の内発的発展」のいわば実務版。人目を惹く、豪華な観光資源がなくても、住む目線で気持ちのよい地域を作れば人が来るという由布院のケースを研究したことによって、地域づくりの新地平が拓いたと、私は自負しています。ここから、「住んでよく、訪ねてよいまちをつくる」というコンセプトを導き出しました。

NIRAに助成を申請した研究のタイトルは「ムラおこしにおける実践と理論」。研究課題のコンセプトを言い表す言葉として「ムラおこし」という言葉をつくり出しました。これより以前に「シマおこし」という言葉を造語したのが、やはり地域社会研究会の活動を通じて知り合った、森戸哲さんです。

「シマおこし」とは、本土復帰した沖縄の先島ではじまっていた、本土の企業進出による植民地的発展ではなく、地域資源や人材を基本とする草の根の集落振興運動を表現したもので、私は「シマ」を「ムラ」に変えて、タイトルに使いました。この「○○おこし」という言葉は、いち早く中央官庁が使うようになって瞬く間に普及しました。今では日本語として定着していることに、感慨深いものがあります。

図6 『ムラ起こし(内発的地域振興)の実践と理論』

大分県中小企業情報センター

この研究・事業の分類

| 関連する研究・事業 | |

|---|---|

| 関連するレポート | |

| 発注者 | 公益財団法人日本交通公社 |

| 実施年度 | 2015年度 |