![まちづくりと観光事業の間にある壁⑪-‟本命の観光客”は誰か-[Vol.420]](https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/397_image.jpg)

新型コロナウイルス感染症による世界的規模での急激な変化を誰が予想できただろうか。昨年度は、国際観光旅行市場の予測を超える成長とオーバーツーリズム(過剰観光)が世界的な話題になっていたが、その対応方策を国内外で共有し、検証を図る前に、その需要圧力自体が激減してしまったのだ。現在は、「ポスト・オーバーツーリズム」を飛び越え、「ポスト・コロナ」を見据えた対応方策が模索されている。人の移動自体が制限される、旅行を自粛せざるを得ないという、観光業にとって極めて厳しい状況下において、その影響を最小限に抑制するための対策や観光需要の早期回復に向けた準備がそれぞれの立場から進められている。現在進行形で日々刻々と状況が変化する中で、即応すべき対処方策を見極め備えることは重要である。

他方で、『観光文化240号』の「特集1 観光による地域への負の影響にどう向き合うべきか」(https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/bunka240-04.pdf)では、観光そのものとは異なる文脈から観光需要が激減し(※1)、観光客の来訪や観光事業者の活動による負の影響への対応に関する知見・経験が蓄積されていないという我が国の過去の状況についても触れた。少し長い視点から述べると、新型コロナウイルス感染症の影響下やポスト・コロナ期においても、オーバーツーリズムの発生状況の有無を問わず、そこで得た知見が本当のストックとなるよう、少なからず意識しておくことが望ましい。

以上のような考えから、今回は、観光文化で掘り下げられなかった部分について補足的に話をしておきたい。

新しい市民的モラルをつくる

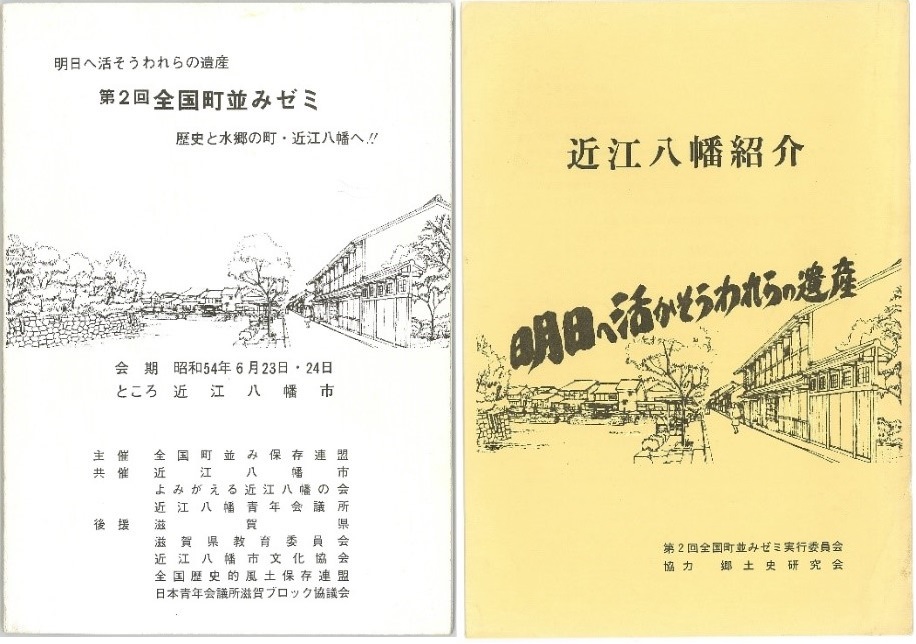

1970年代、観光による負の影響が問い沙汰された時代に、近江商人発祥の地、近江八幡(滋賀県)にて第2回全国町並みゼミが開催された。その中で、京都大学工学部建築学科で教鞭を執られ、近江八幡のまちづくりに関わられていた西川幸治先生が記念講演2の中で「観光の矛盾を克服」するための方法について話をされている。1979年(昭和54年)のことである。

西川先生は、記念講演1で歴史学者で商業や商人等についても研究されている宮本又次先生(大阪大学)の「文化観光は節度をもって」という話も踏まえつつ、次のような発言をされている。

「観光する側、観光される側がそれぞれ一つのモラルとかルールとかいうもので結び合わされる。そのためにも、新しい

市民的なモラル を作っていくことができるのではないかと思うわけです。」(参考資料1)より。傍点は筆者が加筆。)

これは町並み保全での話とはなるが、ポイントとしては、観光される側(地域)が観光する側(観光客)に対してモラルを問い、ルールの遵守を求める、というような現在の国内外でのオーバーツーリズムの議論で見られる構図、対応とはやや異なることである。相手に課すものという片方向なルールづくりではなく、双方を結び合わせるという視点でのモラルやルールの検討であり、更にそれが「新しい市民的モラル」という、意識の基軸が市民側、自分たち側に置かれていること、かつ自らにとっても(従前の仕組み・慣習そのままではなく)新しいものであるという点である(※2)。

図 第2回全国町並みゼミの冊子

究極の観光客-観光は終の栖の内覧会

更に西川先生の話は、続く。

「私は、今日お集まりいただいた皆様が地道な日々の努力を積み重ねることによって矛盾を克服し、明日の人々がその土地に自信と誇りをもって住むような町をつくることによって、必ずや深い尊敬の念をもって他の地域の人々が関心を抱き、そして訪れてくることになるのではないかと思います。それによって観光のもつ矛盾というものも自然と克服できるのではないかと思うのです。」(参考資料1)より。下線は筆者が加筆。)

オーバーツーリズムの発生によって一部で観光客のマナー等を批判する声や観光客はもう要らないとの声もあったが、現実的には、望まない観光客を排することは難しい。では逆にどのような人に来てほしいか、どのような人であれば受け入れられるのか、どのような過ごし方を想定しているか、地域側が“本命の観光客”像を明確に持ち、積極的に告白していく、ということも必要だろう。

全国にある(観光地ではなく)まちづくりの先進地と言われる地域の中で、近江八幡が他と異なるところがあるとれば、それはまちづくりを行う中で「どのような人に訪れてほしいか」まで到達しているところである。2000年代に入って「究極の観光客」という地域固有のワードにたどり着き、近江八幡にとって観光とはその人たちのための内覧会=「観光は終の栖の内覧会」(詳しくは、参考資料2)を参照))であると自ら定義づけた。まちづくりの延長線上に、①

ポスト・コロナ期においては、観光のあり方、地域での観光の位置づけ自体が見直されるかもしれないが、観光の依存度が低い地域においても、自分の地域にとって“本命の観光客”は誰か、観光をどのようなものとして位置付けるか。観光客が大幅に減少している今、長い未来に備えて少し考えてみてはどうだろうか(※3)。勿論、緊急対応策を第一にしつつ。

注

※1:観光地ブランド、信頼を低下、失墜させ観光客の減少が生じてしまうような問題(偽装問題等)以外のものを観光そのものとは異なる文脈としている。

※2:妻籠の三原則「売らない・貸さない・壊さない」(1971年(昭和46年))という自主規範等も含むが、ここで筆者が考えているのは、観光客を受け入れる側の行動として次のような問題も確認される中で、市民的モラルをどのように考えるかである。例えば、自然分野において、知床ネイチャーオフィスの松田光輝氏は、「ガイドをしていて困るのが、説得力を持ってルールを説明できないこと。ガイドが説明する傍らで、地元の人が山菜などを採っている。利用者から見ると、矛盾を感じる。今後こういったルールの周知、徹底も必要になってくる。」と述べている(自然公園制度のあり方検討会利用のあり方分科会(第1回)より)。また、問題現象の解決方法は発生場所それぞれによって異なることが想定されることから、観光する側、観光される側の双方の視点や内容を必ず含んでいないといけない、とここで述べているわけではない。加えて、ホスト-ゲストの力関係で、後者が弱い立場であることが多いことも考慮して考える必要がある。さらに、近年講じられたオーバーツーリズム対策が地域にとっては「苦肉の策」である場合があることも十分に考慮すべきである。

※3: ‟本命の観光客”だけで地域経営及び観光産業が成り立つかと言えば、正直成り立たないだろう。ただ、特定の場所・時期において需要圧力が高い場合には、時には受け入れ地域側が告白し客層を転換していくことは重要であり、まずは、そうした観光客像を地域側で見つめることが必要である。大量の観光客が流入する前に、顕在化した問題が管理可能な段階にあるときに、落ち着いて考えてみることが重要である。なお、今回のコラムでは、まちづくりの延長線上に観光客像を見据えたことに重きを置いているため、マーケティング分野の「ペルソナ」のこととして整理してしまうことを避けている。また、「ペルソナ」とは、顧客像を検討する際の時間軸や具体の程度等が異なっているため、安易な整理は時期尚早と考えた(顧客像という表現自体がそもそも適さないかもしれない)。

【参考資料】

1)西川幸治(1979):記念講演2 町なみ保存とこれからの町づくり

2)川端五兵衞(2019):観光は終の栖の内覧会 -死に甲斐のある終の栖のまちづくり- (https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/bunka240-02.pdf)